2025.11.23 起業ガイド

【うなぎ養殖の起業ガイド】厳しい壁を破る-事例に見る成功戦略

Index

「うなぎ養殖で独立したい」と考えたとき、多くの方が直面するのが「本当に個人で参入できるのか」という不安ではないでしょうか。

参入には農林水産大臣の許可が必須で、新規参入は原則認められていません。

さらに、シラスウナギの価格は7年で2倍も変動するリスクがあります。

しかし、こうした厳しい現実があるからこそ、成功者は「技術」「コスト削減」「地域貢献」を組み合わせた独自のビジネスモデルを構築しています。

この記事では、うなぎ養殖起業の現実と成功の鍵となる具体的な3つの戦略を解説します。

うなぎ養殖起業で知るべき3つの厳しい壁

うなぎ養殖で起業を考える前に、まず業界の構造的な課題を理解することが重要です。

ここでは、利益構造・コスト・資源リスクという3つの現実を見ていきます。

個人の新規参入が原則認められない養殖許可制度の壁

うなぎ養殖を始めるには、内水面漁業振興法に基づく農林水産大臣の許可が必要です。

この許可なく養殖を行った場合、3年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられる重大な違反となります。

資源管理の観点から、新規での許可取得は原則的に認められていません。

つまり、現実的な参入方法は既存業者からの事業承継、いわゆるM&Aのみです。

フランチャイズ形式での参入も禁じられているため、独立を目指すなら既存事業を引き継ぐ必要があります。

初期投資は数千万円規模-設備とランニングコストの壁

ウナギ養殖での起業には既存事業の買収費用に加え、設備の改修や近代化に数千万円規模の資金が必要です。

特に、うなぎの成長に最適な28〜30℃の水温を年中保つためのエネルギーコストは経営の大きな負担となります。

ボイラーやヒートポンプなどの加温設備にかかる電気代や燃料費は、ランニングコストの中心です。

重油や電力に大きく依存するため、環境負荷が大きい産業とされており、省エネルギー設備の導入が経営継続の鍵となります。

シラスウナギ価格は7年で2倍変動-天然資源依存リスクの壁

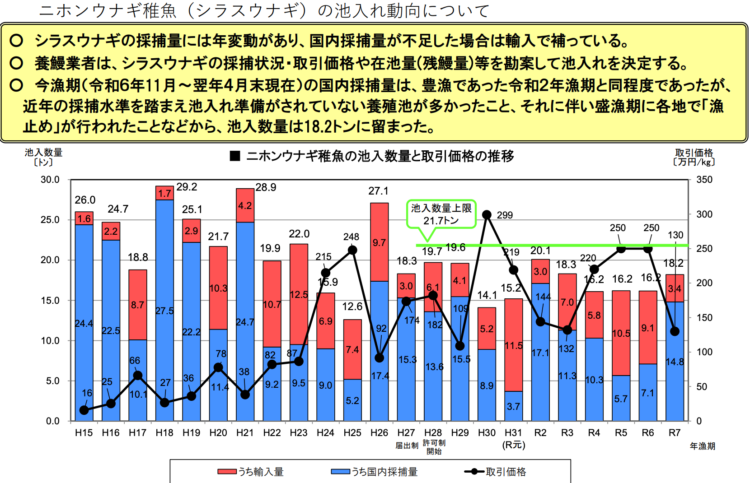

うなぎ養殖の経営は、天然資源であるシラスウナギの漁獲量に完全に依存しており、これが事業の根幹を揺るがしかねない不安定要因となります。

記録的不漁だった平成30年には1kgあたり299万円という過去最高値を記録しましたが、豊漁だった令和7年には約130万円まで下落。

これは原材料の仕入れコストが7年で2倍以上変動する可能性があるということを示しています。

さらに、国から各養殖業者に仕入れ量の厳格な上限が定められているため、豊漁で価格が安くなったとしても、柔軟に仕入れを増やして利益を上げる戦略がとりにくいという制約もあります。

うなぎ養殖起業家が持つべき3つの視点-原価・コスト削減と差別化

厳しい制約下でも成功を収める起業家には、共通する視点があります。

それは、コスト削減・高付加価値化・多角化という視点です。ここでは最新研究と事例をもとにその視点の大切さを詳しく説明します。

業界の技術動向を追う視点-コスト安定につながる人工うなぎ

成功者は、技術的な課題を克服し、コスト競争力を高めるための最新動向を常に把握しています。

天然シラスウナギの取引価格は1尾あたり180〜600円で変動する一方、人工シラスウナギの生産コストは変革されつつあります。

水産研究・教育機構やヤンマーホールディングスなどによる研究では新型水槽の開発により、生産コストを1尾あたり約4万円から約1,800円へ、約20分の1に削減することに成功しました。

天然シラスウナギの取引価格と比較すると人工での生産コストはまだ高いですが、こうした技術革新の流れを把握し、いち早く取り入れる姿勢が将来の競争力を生み出します。

ランニングコスト削減の視点-鹿児島「千里うなぎ」の取り組み

経営にかかるランニングコストを抑える視点も重要なポイントです。

鹿児島県大崎町の養鰻場「千里うなぎ」では、再生重油ボイラーを導入することで、通常の重油代を半分ほどに抑える取り組みを行っています。

太陽光発電も導入し、建物の改修と並行して太陽光パネルの拡充を進めることで、さらなるエネルギーコスト削減を目指しています。

また液体酸素を活用することで酸素供給に必要な電力を削減し、うなぎの健康を保ちつつ水質の改善にもつながるという報告もありました。

初期投資こそ高額ですが、長期的には重油代の削減につながり、環境負荷も軽減されます。

高付加価値化とブランド戦略の視点-石川「能登うなぎ」のストーリー

石川県能登地方で展開される「能登うなぎ」は、明確なコンセプトとブランド戦略によって高い競争力を確保したことがわかる好例です。

無投薬での飼育と、水を浄化しながら再利用する「閉鎖循環式陸上養殖」のシステムを徹底し、食の安全・安心と環境配慮を前面に打ち出すことで、一般的なウナギとの明確な差別化を図っています。

また、販路を地元の高級料理店やふるさと納税の返礼品に絞り込むことで、価格競争に巻き込まれることなく、高い付加価値を維持しています。

そして令和6年能登半島地震で被災した際には、養殖場の復旧を目指してクラウドファンディングを実施し、生産者の想いや復興へのストーリーが消費者の共感を呼び、多くの支援を集めました。

この事例は製品の品質だけでなく、背景の物語や生産者の情熱が強固なファンを形成できるということを示しています。

うなぎ養殖起業で注目すべき3つの成功モデル

ここでは、それぞれ異なる強みを持ち、実際に成果を上げている3つのビジネスモデルを紹介します。

厳しい条件下でもしっかりと成果を出すために参考にしてみてください。

遊休施設活用モデル-愛知県・岡山県の陸上養殖の事例

愛知県津島市の事例では、農業従事者の高齢化で放置されていた農業用の温室を陸上養殖のタンク施設として転用し、新たな施設を建てずに事業を本格化させています。

また、岡山県西粟倉村では廃校になった小学校の体育館を利用して事業をスタートしました。

このような廃校や農業用温室などの遊休施設を、温度管理をする養殖施設や加工場として転用することで、高額な設備投資を抑えることが可能です。

このモデルは地域の問題となっていた施設を再利用することによって、開業のハードルを下げた手法であり、ウナギ養殖起業を目指す上での現実的な選択肢です。

「起業をするのにサポートがほしい」

「起業に必要なことを知りたい」

そんなお悩みもあるかと思います。スタートアップアカデミーでは、公式LINEで無料相談会を実施しています。

ほかにも起業に役立つ特典のプレゼントやコンテンツの配信も実施しています。

「起業をしてみたい!」と思っている方は、ここから一歩踏み出してみませんか?

国際認証で差別化モデル-鹿児島県山田水産のEU HACCP取得事例

鹿児島県志布志市に養鰻事業所を構える山田水産の養鰻場と加工施設は、2024年にEU HACCPを取得し、ウナギのかば焼きでは国内初の認定施設となりました。

「HACCP(ハサップ)」は、製造工程のルールとチェックを徹底することで、食品の安全を保つためのシステムです。

山田水産はEU HACCPを取得したことで、世界的にも人気のある日本産のウナギを欧州市場でも販売できるようにしました。

こうした国際基準への対応は、施設のブランド価値を上げるとともに、新規の市場開拓や商品の高付加価値化を可能にします。

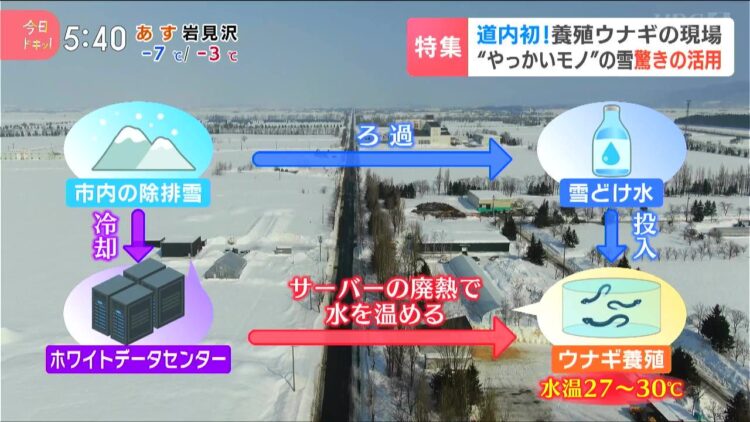

地域資源を活用した次世代型モデル-北海道美唄市「雪うなぎ」の事例

北海道美唄市の「雪うなぎ」プロジェクトは、革新的な事業モデルです。

除雪によって集まる雪を溶かし、その水をウナギの養殖水に使用、隣接するホワイトデータセンターのサーバーから出る廃熱を利用して水の温度を保っています。

地域の「やっかいモノ」を「宝モノ」に変えるというコンセプトで、従来の養殖業のコスト構造を根本的に変革しました。熱も水も、すべて地域資源でまかなう夢のようなビジネスです。

この次世代型モデルは、地域ブランドの確立と、除雪費に悩む自治体との連携という多角的な視点を持っています。

寒冷地という地理的な不利を逆手に取り、持続可能な養殖を実現している点が注目です。

うなぎ養殖起業で売上を確保する方法と規模拡大の可能性

実際に高収益を目指すには、どのような販路戦略が必要なのか、ここでは2つの販路モデルと、事業規模拡大と将来に向けた展開例を紹介します。

商品販売による基本収益-高級化と複数の販売チャネル

一般的な卸売・販売モデルでは、シラスウナギの仕入れから育成、出荷までの原価を抑えることが成功の鍵の一つとなります。

例えば1,000匹飼育し、1匹5,000円で販売する場合、売上は500万円です。

卸売・直販・ECサイトなど複数のチャネルを持つことにより、販路の拡大も可能です。

しかし、コストの変動が激しいうなぎ養殖業では、どのように収益を安定・向上させるかといった工夫も大切です。

うなぎの商品グレードを分ける、優良商品に絞り込むといった戦略で、1匹あたり10,000円以上にするなど、商品価値を上げる努力が欠かせません。

これを達成するためには、最新技術の活用や省エネルギー設備によるランニングコストの削減、さらに加工を自社で内製化し粗利率を上げることも重要なポイントです。

体験・ツーリズムによる収益-高単価サービス

茨城県のかすみがうら市では天然ウナギ漁の体験と料理を提供する施設「うなぎ村」が開設されています。

商品は市のふるさと納税の返礼品にも採用されており、ここで提供される漁体験と料理は19,000円という価格でも好評を得ています。

またSKYTREKと襷屋とのコラボにより、岡山の河川にて貴重な天然ニホンウナギを「獲る、食べる」を体験してもらう、2025年夏限定の「究極のうなぎ探求ツアー」も販売されました。

岡山の清流を舞台としたツアーでは、顧客は国指定重要文化財に宿泊が可能です。

そして伝統的な漁具で獲れたうなぎは襷屋の料理人によって仕立てられ、顧客はただ食べるだけではない、ウナギの生態と旅の価値を五感で体験できます。

プライベートジェットも使用した日帰りプランは1人80万9000円から、1泊2日プランは1人93万6500円からと、高い付加価値をつけて客単価を大幅に向上させた事例です。

異業種とコラボした複合収益-教育・研究・特産開発

他にも例えば以下のような展開も可能です。

養殖見学施設と直営レストランを併設し、地域観光資源との連携体験プログラムを開発することで、宿泊施設との提携による滞在型観光へと展開できます。

また小中学校向け食育プログラム、環境学習の実践、大学・研究機関との共同研究などを考えれば、売り上げ確保のルートが増えます。

あるいは地元の酒蔵・醤油蔵とオリジナルタレを開発するなど、地域経済を牽引し、地域全体のブランド価値の向上に貢献する姿勢も重要です。

こうした養殖・販売だけでない地域貢献と複合収益の視点がウナギ養殖の起業家には欠かせません。

まとめ:うなぎ養殖起業の展望と成功のための鉄則

うなぎ養殖には、許可制という高い壁と、天然資源に頼るコストの不安定さという大きな課題があります。

しかし、こうした不安定な環境でも成功する起業家は、従来の養殖業者の枠を超えた3つの視点を持っています。

最新技術を取り入れる視点、商品の高付加価値化の視点、そして地域資源と社会課題の解決を組み合わせる視点です。

道のりは容易ではありませんが、長期的視野を持ちつつ日本の食文化と地域経済を未来へつなぐ起業家が、業界のゲームチェンジャーとなります。

「自分にも起業できるか不安…」「まずは話だけ聞きたい」と思っている方もいるでしょう。

起業スクールのスタートアップアカデミーは、公式LINEで起業に役立つ特典やコンテンツの配信、無料起業相談会も実施しています。

「起業して本気で人生を変えたい!」と思う方は、まずは一歩踏み出してみませんか?

◯関連記事

・漁師で起業!脱サラ・未経験で漁業に挑戦する新しい働き方

・シラスウナギの養殖が起業のチャンスにつながる3つの理由