2025.11.21 起業ガイド

漁師で起業!脱サラ・未経験で漁業に挑戦する新しい働き方

Index

「漁師として起業したいけれど、未経験から本当に生活していけるのか不安…」

このように、漁師への転身に憧れつつも

「天候や水揚げに左右されずに稼ぎ続けられるか」

「船の購入や漁業権の取得はどうするのか」

といった現実的な壁に悩みを抱えていませんか?

そこで本記事では、未経験から漁師で起業するために必要な具体的なステップや、失敗しないための資金計画、活用すべき国の支援制度について詳しく解説します。

これを読めば、漠然とした脱サラを「漁業経営」へと変え、未経験から漁師として起業し、海で独立するための成功方法が分かります。

今「漁師で起業」を選ぶ3つの理由

都市部で働く若い世代や副業志向の方から「漁師で起業」が注目されている背景には、一次産業や地方移住への関心の高まりだけでなく、制度的な支援や新しい漁業モデルの登場があります。

ここでは、今なぜ漁師を目指す人が増えているのか、その理由を解説します。

1. 都会の仕事にはない「やりがい」と魅力【成功談あり】

「毎日が『お金のため』の繰り返しで、どこか物足りなさを感じていました」。

そう語るのは、かつて都市の企業で働いていた30代の方です。

現在は北海道で漁師をしています。

脱サラ後、漁師として海に出る日々は「自然の変化を肌で感じ、成果が目に見える」全く新しい世界に魅了されました。

「自分の手で獲ったホタテを家族や地元の人たちと味わうと、『生きている』という実感が湧きます」と、その表情は充実感に溢れていました。

同様に、「会社員時代には感じられなかった誇りや責任を、漁師として日々実感している」という声もあります。

気になる漁師の年収は、季節や地域によって差があるものの、沿岸漁業で400万円程度です。なかには、年収1,000万円以上稼ぐ方もいます。

マグロやカニなど、市場価格が高い鮮魚で取引すれば、自力で利益を伸ばせるため、挑戦のしがいが評価されています。

2. 脱サラ組の20〜40代を中心に「新規独立型」の参入が増加

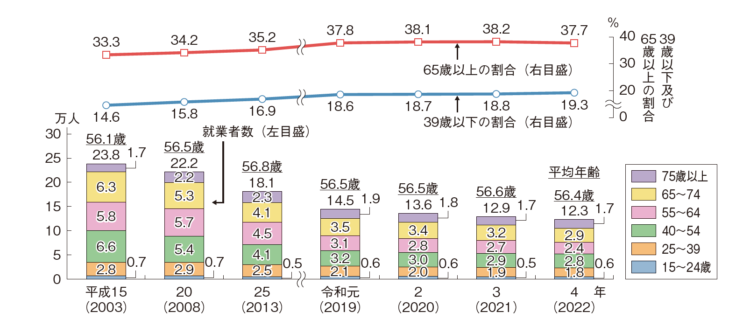

水産庁の最新データによれば、漁業就業者は長期的に減少傾向である一方、20〜40代を中心に「新規独立型」の参入が増えています。

また、令和4年度は独立型新規漁業就業者が前年比7.5%増加、その約7割が39歳以下という結果が出ています。

こうした動きの背景には、地方創生政策や働き方の多様化が後押しする社会的トレンドがあります。

移住や副業支援、自治体による補助金・研修が充実し、未経験者でも一歩を踏み出しやすい環境が整いつつあります。

「今の時代、都会で消耗するより、自然や地域とともに生きる選択肢がありだと本気で思えた」と語る若手漁師も出てきました。

3. 起業後の「生活」「働き方」「価値観」の劇的な変化【成功談あり】

「起業を決意して一番良かったのは、家族との時間や地域とのつながりが深まったことです。『自分の仕事』で地元に役立てる喜びが、生活の全てに直結しています」。

そう話すのは、鳥取県から脱サラして漁師になった方です。

以前は都会で単身赴任だったものの、漁師になってからは自然とともに暮らし、家族との関係が大きく変わったと言います。

また、「会社員時代より体力的には大変だけど、毎日が新しく、やりがいや達成感を感じます」と笑顔で語るのは、未経験から地域の漁協に加入した男性です。

「都市生活では考えられなかったほど地域の人や同業者と深く関われるのも、漁師の大きな魅力ですね」とも語っています。

このように、起業後は仕事と生活が密接に結びつき、価値観そのものがガラリと変わるケースが数多く見られます。

未経験から漁師へ!起業までの具体的なステップと手続き

漁師として起業する際は、一般的な独立とは異なり、海という共有財産を扱うためのルールを守らなければなりません。

ただ「海が好き」なだけでなく、着実な段階を踏んで地域社会に認められることが、成功へ近づくための要件です。

インターンシップを活用した情報収集と漁業体験

いきなり移住を決めるのではなく、まずは「漁業就業支援フェア」や現地の短期研修に参加することから始めます。

海上の仕事は天候に左右され、体力的な負担も大きいため、イメージと現実の差を埋める作業が欠かせません。

多くの自治体で数日から数週間の「漁業体験」が用意されています。

現場の厳しさを肌で感じ、それでも挑戦したいと思えるかを確認する期間として活用できます。

この段階で現地の漁師と顔見知りになっておくと、後の弟子入りや独立がスムーズです。

漁業権を取得する仕組み

漁業権とは、特定の海域で排他的に漁業を営む権利のことです。

これは海の所有権ではなく、限られた水産資源を守りながら継続的に利用するための「営業許可」に近い性質を持っています。

そもそも、海で勝手に魚を獲って売る行為は法律で禁止されているため、この許可が必要です。

沿岸漁業で独立するためにも、漁業権を行使できる権利を得なくてはなりません。

多くの場合、地域の漁業協同組合(漁協)に加入し、准組合員を経て正組合員になるのが一般的です。

漁業権は単なる許可証ではなく、地域社会の一員として認められた証でもあります。

師匠となる漁師の下で1〜3年程度の修業期間を経て、信頼と技術を習得した後に、ようやく自分自身の漁場を持つことが許されるケースが大半です。

独立に必要な船や漁具など資金計画

独立するには、船舶の取得費、漁具、燃料代、そして当面の運転資金が必要です。

中古船を購入してコストを抑える方法もありますが、それでも数百万円単位の初期投資が必要になる事例も多々あります。

また、漁業は季節によって水揚げが変動するため、収入が少ない時期を乗り越えるための生活防衛資金も確保しておくべきです。

日本政策金融公庫の「漁船資金」などを活用する手段もありますが、綿密な事業計画書を作成し、収益の目処を立てておくことが融資を受けるための条件になります。

漁師起業を支える支援制度・地域環境

漁業への新規参入はハードルが高いと思われがちですが、現在は国や自治体が後継者不足解消のために手厚い支援制度を用意しています。

金銭的な不安を軽減し、制度を賢く活用することで、リスクを抑えた起業が可能です。

最大年間150万円?国の「漁業次世代人材投資資金」

脱サラして漁師を目指す人にとって、心強い味方となるのが水産庁の「漁業次世代人材投資資金」です。

この制度には、就業に向けた研修期間中に支給される「準備型」と、独立直後の経営が不安定な時期を支える「経営開始型」があります。

特に経営開始型は、年間最大150万円が給付されるため、生活基盤を安定させながら技術向上に専念できます。

ただし、受給には年齢制限や就業日数の要件があるため、申請前に内容をよく確認することが必要です。

自治体・漁協のサポートと「地域選び」

支援制度の充実度は自治体によって大きく異なります。

家賃補助や空き家の提供、漁船取得費用の助成など、独自のサポートを行っている地域を探すのがポイントです。

しかし、制度だけで移住先を決めるのはリスクがあります。

何よりも大切なのは、「よそ者」を受け入れる風土があるかどうかという点です。

体験研修などを通じて、地域の漁師や住民とコミュニケーションを取り、自分が馴染めそうな環境かを慎重に見極める必要があります。

相性の良い地域を見つけることが、長く漁業を続ける秘訣です。

失敗しないための家族やパートナーとの協力体制

地方移住を伴う漁師起業において、大きな課題となり得るのが家族の同意です。

生活環境が激変するため、配偶者やパートナーの理解が得られないまま見切り発車すると、家庭内の不和や早期離職につながりかねません。

「なぜ漁師になりたいのか」「将来どのような生活を送りたいのか」を伝え、不安要素を一つずつ解消していく必要があります。

家族もチームの一員として巻き込み、一緒に新しいライフスタイルを楽しむ姿勢が不可欠です。

「起業をするのにサポートがほしい」

「起業に必要なことを知りたい」

そんなお悩みもあるかと思います。スタートアップアカデミーでは、公式LINEで無料相談会を実施しています。

ほかにも起業に役立つ特典のプレゼントやコンテンツの配信も実施しています。

「起業をしてみたい!」と思っている方は、ここから一歩踏み出してみませんか?

漁師起業の新潮流

従来の「獲って市場に出すだけ」のスタイルに留まらず、ビジネス視点を取り入れた新しい漁師の働き方が注目されています。

ITスキルや前職の経験を掛け合わせることで、収入の柱を増やし、自分らしいキャリアを築くことが可能です。

副業・兼業・地域連携で広がる「自分らしいビジネス」

最近では「半漁半X(エックス)」と呼ばれる働き方が増えています。

例えば、朝は漁に出て、午後はWeb制作やライター業を行う、あるいは自らゲストハウスを運営して観光客に釣り体験を提供するなど、漁業と別の事業を組み合わせるスタイルです。

また、獲れた魚をSNSで直接消費者に販売したり、加工品を開発してECサイトで売ったりする「6次産業化」に取り組む漁師もいます。

漁業をひとつの「事業」と捉え、多角的にマネタイズする視点があれば、悪天候による収入減のリスクも分散可能です。

現場の声で学ぶ「リアルな選択」

実際に脱サラして成功している漁師たちの多くは、経営者としての思考を持っています。

「どうすれば高く売れるか」「どの時期に何を狙うべきか」を常に分析し、改善を繰り返しています。

現場では、体力や技術はもちろんですが、変化に対応する柔軟性も求められる要素です。

ただ魚を獲る職人になるだけでなく、海というフィールドでビジネスを展開する起業家としての意識を持つことが、これからの漁師には求められます。

まとめ:漁師起業で「年収も生きがい」も手に入れる理想の未来へ

漁師としての起業は平坦な道のりではありませんが、大自然の中で自らの腕一本で稼ぐ醍醐味は、他の仕事では得がたいものです。

しっかりとした資金計画と情報収集、そして地域との信頼関係があれば、未経験からでも十分に独立できます。

まずは漁業体験や説明会に参加し、行動を起こすことから始めてみてください。あなたの挑戦が、日本の漁業に新しい風を吹き込みます。

「自分にも起業できるか不安…」「まずは話だけ聞きたい」と思っている方もいるでしょう。

起業スクールのスタートアップアカデミーは、公式LINEで起業に役立つ特典やコンテンツの配信、無料起業相談会も実施しています。

「起業して本気で人生を変えたい!」と思う方は、まずは一歩踏み出してみませんか?

◯関連記事

・【起業の集客】もう困らない!お金をかけずに始める、成功への5ステップ

・シラスウナギの養殖が起業のチャンスにつながる3つの理由