2025.11.18 起業ガイド

シラスウナギの養殖が起業のチャンスにつながる3つの理由

Index

「『うなぎの完全養殖』…もしかして、これは大きなビジネスチャンスじゃないか?」

「天然のシラスウナギが減っている今こそ、養殖の技術が求められているはずだ。」

このように、シラスウナギの養殖業に大きな可能性を感じつつも、

そもそも水産業なんて全くの未経験だ…」

「一体何から手をつければいいんだろう?」

といった不安を抱えている方は少なくありません。

今回は、シラスウナギの養殖起業で知っておくべきメリットと、それ以上に厳しいデメリットや参入障壁を解説します。

本記事を読めば、なぜ新規参入が「難しい」のか、そして異業種から参入するための唯一の現実的な方法と、その先に待つ事業のリスクと可能性が明確にわかります。

シラスウナギの養殖が起業のチャンスにつながる3つの理由

一見すると、うなぎ養殖業界はビジネスチャンスに満ちているように見えます。

その理由は主に3つ挙げられます。

【新規参入余地と地域競争の現状】養殖業者数は全国で約400事業者

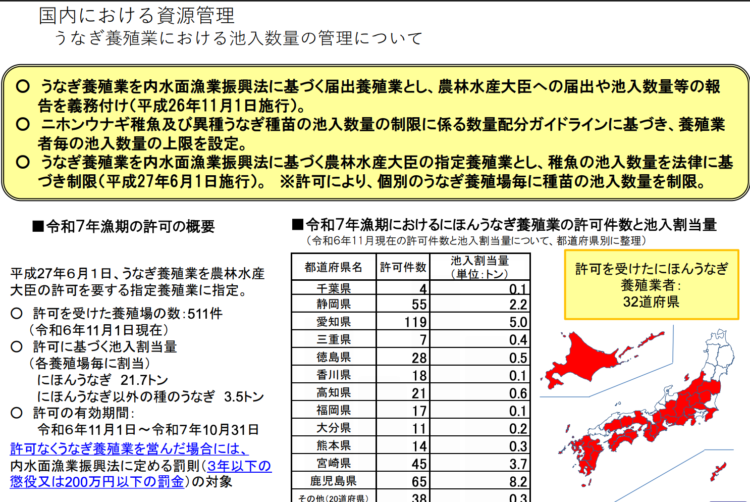

水産庁のデータによると、許可を受けてうなぎ養殖を営む事業者は全国で約442件(令和7年漁期)です。

これは、飲食業(約55万事業所 ※2021年時点)や建設業(約48万事業者 ※2023年度末)と比較すると、少ない数字です。

また、令和8年漁期(令和7年11月1日~令和8年10月31日)における許可対象の事業所数は、ニホンウナギで439件であり、一見すると新規参入の余地があるように感じられます。

特に、高齢化による後継者問題などを抱える事業者も存在するため、市場に食い込むチャンスがあると考えられています。

【高単価】シラスウナギ1kgあたりの取引価格は最大約230万円

シラスウナギの取引価格は、その年の漁獲量によって大きく変動します。

特に不漁の年には価格が高騰し、2018年には1kgあたり299万円という過去最高値を記録しました。

しかし最新の報道によると、2025年は1kgあたり約16万7000円まで価格が下落しており、2024年の1kgあたり約250万円と比較すると約15分の1の価格です。

過去最高値だった2018年の299万円と比べても、いかに豊漁で価格が下がっているかがわかります。

とはいえ、高値でも取引される水産資源は稀であり、ビジネスとしての収益性の高さを期待させる大きな要因となっています。

【拡大する市場規模】国内うなぎ養殖生産量は年間約2万トン

日本のうなぎ養殖生産量は、近年1.6万〜1.8万トン前後で推移しており、国内の食文化を支える安定した市場が形成されています。

土用の丑の日をはじめとする根強い需要に加え、海外での和食ブームを背景に、将来的には輸出拡大による市場成長も期待されています。

シラスウナギの養殖で新規参入でも儲かる3つのメリット

うなぎ養殖業への新規参入は難しい点もありますが、もし新規参入が実現した場合、後発だからこそ活かせる3つの可能性があります。

最新技術を活用しやすく、設備投資で差別化が可能

養殖業を始める場合、多くは歴史のある設備を引き継ぐことになります。

これは一見デメリットに思えますが、裏を返せば、最新技術を導入する「近代化改修」によって、既存の事業者に対して大きなアドバンテージを築けるチャンスです。

例えば、以下のような3つの設備投資が考えられます。

- 循環ろ過システムの導入

- IoT・AI技術の活用

- 省エネルギー設備の導入

まず「循環ろ過システム」とは、養殖に使う水を、常にフィルターで綺麗にしながら繰り返し使うための設備です。

これがあれば、うなぎにとって快適な水質と水温を一年中保ちやすくなります。

結果として、うなぎが病気になるリスクを減らし、元気に育ってくれる確率を高めることにつながります。

次に「IoT・AI技術の活用」は、いわば「うなぎの見守りシステム」です。

水質に異常がないか24時間チェックするセンサーや、うなぎのお腹の空き具合をAIが判断して自動で最適な量のエサをあげてくれる機械などを導入します。

人による細かな管理の手間を省きながら、エサの無駄をなくしてコストを削減が可能です。

「省エネルギー設備の導入」は、経営の大きな負担となる光熱費を節約するための投資です。

うなぎの成長には暖かい水温が必要ですが、水を温めるためのボイラーやヒートポンプは多くの燃料や電気を使います。

燃費の良い最新モデルに入れ替えることで、毎月の運転コストを大幅に下げることが可能です。

うなぎの養殖は国や自治体の補助金・支援制度が拡充している

うなぎ養殖業の経営を支えるため、国はいくつかの制度を用意しています。

これらは事業を積極的に後押しする「交付金」と、万が一のリスクに備える「共済(保険)」の2つの側面から成り立っています。

- 地域の競争力を高める「強い水産業づくり交付金」

- 経営のリスクに備える「うなぎ養殖共済」

1つ目の「強い水産業づくり交付金」は、事業をより良くしていくための、いわば未来への投資を後押しする制度です。

これは、養殖業者さんが個人で申し込むというより、地域の仲間たちとグループを組んで「私たちの地域は、こんな風にもっと良い養殖をしていきます」という計画を立てます。

その計画に必要な新しい機械や施設の導入を国が手伝ってくれる、というイメージです。

2つ目の「うなぎ養殖共済」は、万が一のトラブルに備えるための「保険」のような制度です。

台風などの自然災害や、病気が発生して養殖しているうなぎが死んでしまうといった不測の事態は、経営に大きなダメージを与えます。

この共済に入っておくことで、そうした被害に遭った際に金銭的な補償が受けられ、事業を続けやすくするためのセーフティネットになります。

将来的なうなぎの完全養殖技術期待による安定供給と資源保護

現在のうなぎ養殖業が抱える最大のリスクは、天然資源であるシラスウナギの漁獲量に経営が左右されることです。

この根本的な課題を解決する技術として、「完全養殖」の研究が進められています。

水産研究・教育機構などを中心に、人工環境下で卵から成魚までを育てる技術開発は着実に進歩しています。

しかし、現時点では商業ベースには乗っていません。

人工的に生産したシラスウナギは、天然ものに比べてコストが何倍も高く、事業として成立させるにはまだ多くの課題が残されています。

ただし、これは悲観的な情報ではありません。

長期的に見れば、この技術が確立されたとき、うなぎ養殖業は「天然資源への依存」というリスクから解放されます。

つまり、将来的に事業の安定性が劇的に向上する可能性があります。

今この事業に参入することは、将来の安定供給を担う技術革新の恩恵を、いち早く受ける立場になるための投資です。

シラスウナギの養殖に新規参入する3つのデメリット

うなぎ養殖ビジネスには大きな可能性がありますが、その裏側には、事業の根幹を揺るがしかねないデメリットが存在します。

特に異業種からの新規参入を検討している方は、これらの現実を直視する必要があります。

シラスウナギの採捕量不足・仕入れ価格高騰

うなぎ養殖の経営は、毎年その動向が大きく変動する「天然資源」に完全に依存しています。

シラスウナギの漁獲量は、黒潮の蛇行や海水温の変化といった自然環境に大きく左右されるため、年によって豊漁と不漁の差が激しくなります。

これが経営に与える影響は甚大です。

例えば、前述したように記録的な不漁だった2018年には、シラスウナギの取引価格は1kgあたり299万円の過去最高値まで高騰しました。

一方で、歴史的な豊漁となった2025年には、価格が1kgあたり約17万円まで暴落しました。

これは、事業計画の根幹である「原材料の仕入れコスト」が、1年で15倍以上も変動する可能性があることを意味します。

これほど価格が乱高下する原材料に依存するビジネスは他になく、安定した利益を確保することの難しさは、想像を絶します。

うなぎ養殖場ごとに許認可が必要で法規制が厳しい

これが、異業種からの新規参入における事実上の最大の壁」です。

うなぎ養殖は、誰でも自由に始められる事業ではありません。

「内水面漁業の振興に関する法律」に基づき、養殖を行うには農林水産大臣による「許可」が必須となります。

そして、新規の許可は原則として認められません。

なぜなら、ニホンウナギは絶滅危惧種に指定されており、国際的にも厳格な資源管理が求められているからです。

国は資源を守るため、国内で養殖に使われるシラスウナギの総量に上限を設け、それを既存の養殖業者に割り振る形で厳しく管理しています。

新たな養殖場を認めることは、この管理の枠を広げることにつながるため消極的です。

では、どうすれば参入できるのでしょうか。

唯一の現実的な方法は、廃業などを理由に事業を手放す既存の養殖業者から、その「許可」ごと事業を買い取る「事業承継(M&A)」です。

つまり、うなぎの養殖ビジネスは、やる気や資金があっても「始めたい」と手を挙げるだけではスタートラインにすら立てず、「許可」という名の参入権を譲り受けることが絶対条件です。

池入れ量や販売量のコントロールがしづらい

前述の「許可制」は、さらに深刻な経営上の制約を生み出します。

それは、各養殖業者が年間に仕入れられるシラスウナギの量(池入れ量)に、上限が厳格に定められている点です。

これがビジネスの自由度をいかに奪うか、2つの側面が考えられます。

- チャンスを活かせない

- リスクを回避しづらい

シラスウナギが豊漁で値段がとても安くなったとしても、決められた量以上を仕入れることはできない点です。

普通なら「安い時にたくさん買って、大きく儲けよう」と考えますが、うなぎ養殖ではその戦略が使えません。

一方で、シラスウナギが不漁で価格が信じられないほど高騰していても、事業を続けるためには、その高いシラスウナギを買わざるを得ない場面が出てきます。

「今年は高すぎるから、仕入れを減らして様子を見よう」という、当たり前の経営判断がしにくいのです。

このように、うなぎ養殖は市場の状況に合わせて仕入れ量を柔軟に変更できず、決められた枠の中で経営するしかない難しさがあります。

シラスウナギの養殖起業に必要な準備と手順

うなぎ養殖業への参入は、一般的な起業とは全く異なるアプローチが必要です。

ここでは、ゼロからのスタートではなく、既存の事業を引き継ぐ事業承継」を前提とした、現実的な準備と手順を解説します。

【農林水産大臣の認可が必須】養殖業許可申請と必要書類の取得方法

まず重要なのは、うなぎ養殖業の「許可」をどのように手に入れるかです。

前述のとおり、新規での許可取得は絶望的に困難なため、以下の手順で「許可の承継」を目指すのが唯一の方法といえます。

うなぎ養殖の許可を手に入れるまでの道のりは、大きくこの3つのステップに分かれます。

- 事業承継案件を探す

- 事業価値の評価と交渉

- 許可の承継申請

地域の漁協や銀行などに相談して紹介してもらう場合や、事業を売りたい人と買いたい人をつなぐサイトで探すなど、事業承継案件を探すことから始まります。

売り手が見つかったら、養殖業の価値をきちんと調べる話し合いの段階に入ります。

国の許可はもちろん、養殖池などの設備は古くないか、経験のある従業員は残ってくれるのか、うなぎを買ってくれるお客さんはいるのか、借金はないかなど、細かい部分までしっかりチェックして、お互いが納得できる価格を交渉します。

【設備予算は数百〜数千万円】初期投資の見積りと設備一覧

事業承継の場合、初期投資は「事業の買収費用」と「設備の改修費用」の2つに大別されます。

総額は案件によりますが、数千万円規模の資金が必要になると考えておくことが必要です。

事業買収費用は大きな割合を占めます。許可そのものの価値に加え、土地、建物、既存設備、営業権などが含まれます。

設備改修・近代化費用は、 引き継いだ設備が老朽化している場合、生産性向上のための改修は必須です。

設備一覧は、以下の表になります。

| 設備 | 主な役割・内容 |

|---|---|

| 養殖池・ハウス | 池の補修や、水温を管理しやすくするためのビニールハウスの張り替えなど |

| 循環ろ過装置 | 水質を安定させ、病気のリスクを減らすための心臓部となる設備 |

| 加温・冷却設備 | うなぎの成長に最適な水温を保つためのボイラーやヒートポンプ。省エネ性能の高い最新型への更新は、ランニングコスト削減に直結する |

| 給餌機・選別機 | 餌やりや、大きさごとにうなぎを分ける作業を効率化する機械 |

| 水質管理機器 | 水中の酸素量やpHなどを常時監視するためのセンサー類 |

| 運搬用設備 | 出荷の際にうなぎを生きたまま運ぶための、酸素供給装置付きのトラックなど |

これらの設備投資は、事業の収益性を左右する重要な要素であり、専門業者からの詳細な見積もりが不可欠です。

【初期投資の見積りと設備一覧】うなぎ仕入れ・飼育から出荷まで

うなぎ養殖の1年間は、大きく3つの季節の仕事に分かれています。

- シラスウナギの池入れ(冬)

- 育成管理(通年)

- 出荷(主に夏〜秋)

冬に、その年の養殖の元手となる、うなぎの赤ちゃん「シラスウナギ」を仕入れて、池に入れます。

シラスウナギの値段は、その年の漁獲量によって何倍にも変わるため、計画を立てる際でも見極めにくい不確定要素です。

また、国から許可された量以上を仕入れることはできません。

次に、池に入れたうなぎを1年を通して大切に育てていきます。

うなぎの成長に合わせてエサを変えたり、病気にならないように水質や水温を毎日しっかり管理したりと、まさに職人の腕が試される期間です。

うなぎが大きくなるにつれて、サイズごとに別の池に分ける「選別作業」も行います。

夏から秋にかけて、十分に育ったうなぎを出荷します。

スーパーやうなぎ専門店など決まった顧客に買ってもらうのが一般的です。

特に事業を引き継ぐ場合は、この「安定した売り先」を確保できているかが、経営を続けていくうえで重要なポイントになります。

シラスウナギ養殖で起業する際の主なポイント・注意点

無事に起業できたとしても、それは本当の始まりに過ぎません。

ここでは、厳しい養殖業の世界で生き残り、事業を成長させていくために押さえるべき重要なポイントと、特に注意すべき点を解説します。

適正な経営・安心安全のためのポイント2つ

事業を軌道に乗せ、持続的に成長させるためには、攻守のバランスが重要です。

- 【守り】衛生・品質管理体制の構築

- 【攻め】技術革新による差別化・効率化

衛生・品質管理は、事業の守りの部分です。

うなぎは食べ物なので、「安全であること」「安心できること」が何よりも大切です。

万が一にも食中毒などの問題を起こせば、お客様からの信頼は一瞬で失われ、事業の存続が危うくなります。

一方、「技術革新」は、ライバルに差をつけて利益を伸ばしていくための「攻め」の部分です。

新しい機械を導入して電気代を安くすることや、エサやりを自動化して人件費を抑えるなどで、より多くの利益を生み出せます。

シラスウナギ養殖起業における主な注意点3つ

どれだけ注意していても起こりうる、うなぎの養殖特有のリスクが3つあります。

- 疾病発生による「全滅リスク」

- 利益に直結する「技術的な精度」

- 重要な「ノウハウと専門人材」の確保

疾病発生による「全滅リスク」

1つ目は、養殖池ではたくさんのうなぎを一緒に育てているため、もし一匹でも病気になると、あっという間に池全体に広がってしまうことです。

最悪の場合、育ててきたうなぎがすべて死んでしまう可能性です。

これは「可能性」の話ではなく、実際に起こりうる怖いリスクです。

毎日の水の管理やうなぎの健康チェックが絶対に欠かせません。

利益に直結する「技術的な精度」

2つ目は、「うなぎ養殖は、ただエサをあげていれば儲かる」という単純なビジネスではない点です。

いつシラスウナギを仕入れるか、うなぎが一番高く売れる時期に合わせてどうやって成長スピードを調整するか、など細かな判断が、事業の利益につながります。

まさに職人のような細やかな技術と、経営者としての判断力の両方が必要です。

重要な「ノウハウと専門人材」

3つ目が、これまでのリスク管理や細やかな技術を「誰がやるのか?」という点です。

特に知識ゼロから始める場合、長年の経験を持つベテラン従業員を確保できるかは、事業が成功するかどうかの分かれ道と言っても過言ではありません。

もし事業を引き継ぐなら、設備だけでなく「人」も一緒に引き継ぐことができるかが、重要なポイントです。

シラスウナギ養殖起業の成功&失敗リアル体験談

ここまで理論やデータを中心に解説してきましたが、シラスウナギ養殖の本当の姿は、現場で奮闘する人々の声の中にこそあります。

ここでは、成功談と失敗談の両方からシラスウナギ養殖のリアルな体験談をご紹介します。

【成功談】完全養殖チームの挑戦「不可能を可能にした現場の声」

「正直、最初は本当に暗闇の中を手探りで進むような毎日でしたね。

『うなぎの完全養殖なんて不可能だ』と、誰もが思っていた挑戦でしたから。

卵から稚魚を育てること自体が奇跡に近いのに、その親となるうなぎをどうやって成熟させるか、何をエサにすればいいのか、何もかもが手探りでした。

何度も何度も壁にぶつかり、育てた稚魚が全滅することも一度や二度ではありません。

『もう諦めようか』という空気が流れたこともあります。

それでも、諦めなかった。親魚の成熟を促す方法を試し、稚魚が口にするエサを何百パターンと開発し…。

失敗するたびにデータをとり、改良を重ねる。その地道な繰り返しの果てに、ようやく人工環境下でうなぎの命のサイクルがつながった瞬間は、言葉にならないほどの感動でした。」

と、経験者は語ります。

【失敗談】地域養殖現場の苦闘「資源危機に直面した現実」

「正直に言うと、もうこの仕事は畳むしかないな、と本気で覚悟した年がありました。

シラスウナギの価格がニュースで高騰していると報じられるたびに、胃がキリキリと痛むんです。

国から決められた量しか池に入れることができないのに、仕入れ値が例年の何倍にも跳ね上がる。これでは、やればやるだけ赤字が膨らむだけ。

『どうしろって言うんだ』と、やり場のない怒りを感じました。通帳の残高がどんどん減っていくのを見て、眠れない夜も何度もありました。

でも、苦しいのは自分だけじゃなかった。周りの同業者もみんな同じ状況で、廃業が現実味を帯びていました。

だからこそ、『このままじゃダメだ』と皆で知恵を出し合い、行政にも働きかけて、機械を共同で使ってコストを下げたり、管理方法を見直したりと、やれることは何でもやりました。

自然という大きな壁と、市場という厳しい現実。この商売の厳しさは、本当に骨身に染みていますよ。」

との話もありました。

まとめ:シラスウナギの養殖起業は儲かるだけではく覚悟と戦略が必要

「シラスウナギ養殖での起業」について、ポイントを3つに整理しました。

- 新規参入は難しい。「事業承継」が唯一の方法

- 最大のリスクは「資源価格の変動」

- 成功するためには「近代化投資」と「専門人材」が必要

シラスウナギの養殖事業は、開業後もコントロール不可能なシラスウナギの価格変動が付きまといます。

限りある天然資源と日本の大切な食文化を未来へつなぐ、社会的意義がある事業なので、ぜひこの記事を参考に一歩を踏み出してみてください。

「自分にも起業できるか不安…」「まずは話だけ聞きたい」と思っている方もいるでしょう。

起業スクールのスタートアップアカデミーは、公式LINEで起業に役立つ特典やコンテンツの配信、無料起業相談会も実施しています。

「起業して本気で人生を変えたい!」と思う方は、まずは一歩踏み出してみませんか?

◯関連記事

・【朗報】起業は難しくない!凡人でも成功できる5つの理由と始め方

・【起業の集客】もう困らない!お金をかけずに始める、成功への5ステップ