2025.11.14 起業ガイド

車検代行で地方起業-資格不要で副業から始める3ステップ開業ガイド

Index

「地方で車検代行ビジネスで起業をしたい」と考えたとき、本当に需要があるのか、そもそも自分に起業なんてできるのかと不安になりますよね。

地方は都市部に比べて人口が少なく、車中心の生活となっている地方にこそニーズがあります。

一世帯で複数台を保有する家庭も多く、車検需要は安定して存在します。

さらに、車検代行は特別な資格がなくても始められるビジネスです。

そこで今回は、車検代行で起業する方法やビジネスアイデア、成功までの具体的なステップを解説します。

この記事を読めば、どのように車検代行の起業を進めていけば良いかがわかります。

車検代行起業は地方が狙い目-市場データで見るビジネスチャンス

地方での起業を考えるとき、まず気になるのが「本当に需要があるのか」という点です。

ここではデータをもとに、地方で車検代行ビジネスが成立する3つの根拠を見ていきましょう。

年間7,876万台を維持する国内の自動車保有台数

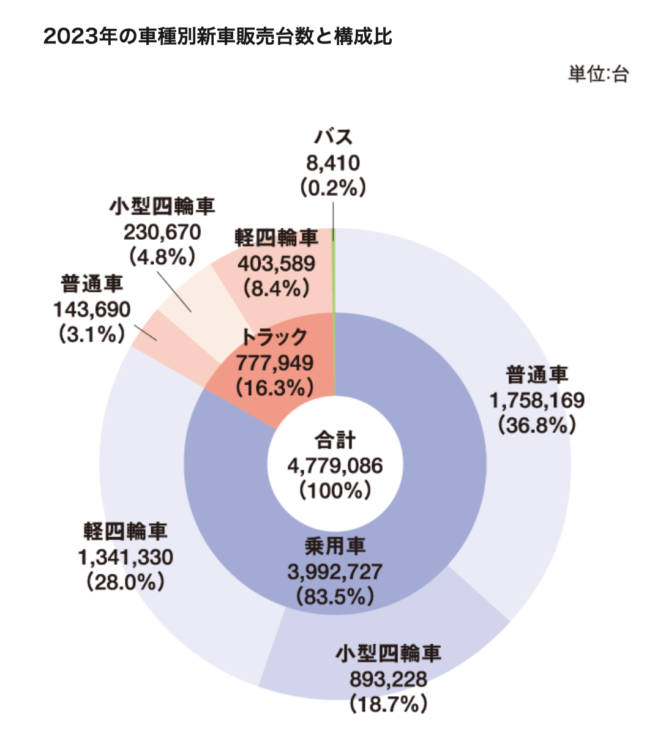

日本全体で見ると、自動車は長期的に高い保有台数を維持しています。

一般社団法人日本自動車工業会の統計によれば、2023年時点で全国の自動車保有台数は約7,876万台です。そのうち乗用車だけでも約6,232万台に上ります。

この数字が意味するのは、「車がある限り、車検需要は必ず発生し続ける」という点です。

車は2年ごと(新車は初回3年)に車検を受ける必要があるため、安定した定期需要が見込めます。

特に地方では、「1世帯に1台以上」が当たり前で、通勤、買い物、病院への通院など、生活のあらゆる場面で車が欠かせません。

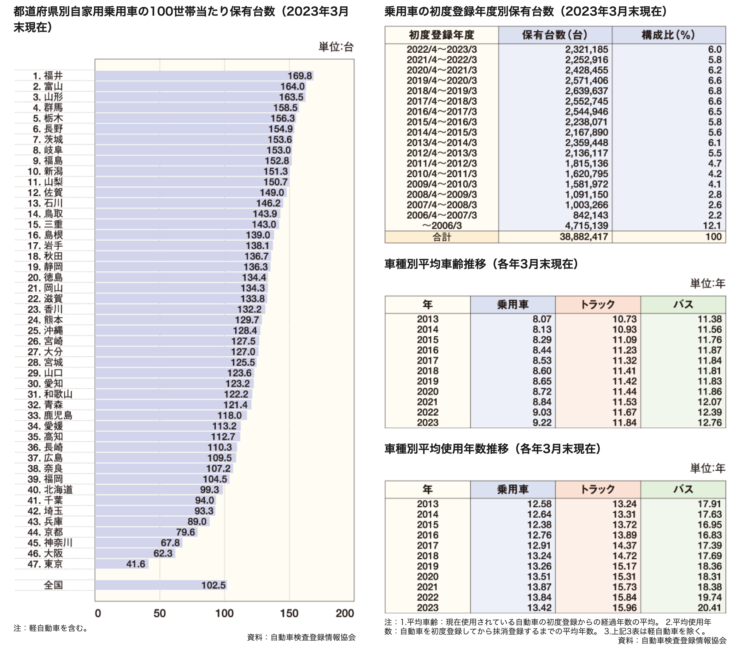

地方ほど高い世帯あたりの車保有率が示す潜在需要

出典:JAMA「四輪車(統計・資料)」

日本自動車工業会のデータを見ると、地方ほど100世帯あたりの車保有台数が高い傾向があります。

地方では公共交通機関の本数が少なく、バスや電車だけでは生活が成り立たないケースが多いため、家族一人ひとりが車を持つ「家庭内で複数台保有」というスタイルが一般的になっています。

つまり、一世帯あたりの車検需要が都市部よりも多く、車検代行ビジネスにとって大きなチャンスとなります。

ユーザー車検の82.3%が代行業者経由で実施

ユーザー車検とは、車の持ち主自身が運輸支局や軽自動車検査協会に車を持ち込んで検査を受ける制度で、近年利用者が増えています。

全国軽自動車協会連合会の統計によれば、令和6年度のユーザー車検件数は約134万台で、全体の受検件数に占める割合は10.7%でした。

また令和6年度間のユーザー車検再検査率は平均で21.0%であり、認証工場の再検査率の同平均7.3%の約3倍という結果です。

そして国土交通省によると令和4年のユーザー車検を受けた人の82.3%が代行業者を利用しています。

このデータから「自分で準備を整えなければいけない」というユーザー車検の手間が、車検代行ニーズを生んでいることが伺えます。

車検代行起業前に知るべき仕組みと収益構造

車検代行ビジネスを始める前に、まず押さえたいのが「どんな形で成り立つのか」という基本の理解です。

仕組み、収益源、法律上の注意点を整理します。

車検代行とユーザー車検の違い

車検の受け方にはいくつか方法がありますが、その特徴を理解しておきましょう。

車検は通常、指定整備工場やディーラーに持ち込むのが一般的です。

しかし費用が高くなる傾向があり、例えば、ネクステージの算出では、軽自動車の車検費用は約3.5万〜4.8万円、ミニバンで約6.9万〜8.2万円です。

それに対してユーザー車検は、車の所有者自身が、直接運輸支局や軽自動車検査協会に車を持ち込み検査を受ける方法です。

中部運輸局の検査手数料は普通車で2,300円となっており、費用を大幅に抑えられます。

ただし受付は平日のみで、自分で書類を揃える、慣れていないと再検査などの手間が発生するというデメリットもあります。

そこで登場するのが、車検代行サービスです。車検代行とは、ユーザーの代わりに車を運輸支局に持ち込み、検査ラインでの手続きを代行するサービスとなります。

そしてユーザー車検+代行サービスという形で法定費用+代行手数料だけで済むため、平日に動けない、書類作成が面倒という方にとって助かるサービスといえます。

車検代行で得られる3つの収益源

車検代行ビジネスの収益構造は主に以下の3つの収益源で成り立っています。

-

・車検代行手数料

検査ラインへの持ち込みと書類手続きの対価。カーネクストのサイトによれば、相場は1.5万円程度とされています。 -

・引取り・納車代

お客様の自宅や職場まで車を取りに行き、車検後に返却するサービスの対価。 -

・書類代行手数料

車検に必要な書類の作成や準備を代行する手数料。

こうした複数の収益源を組み合わせることで、一件あたりの単価を高めることが可能です。

「起業をするのにサポートがほしい」

「起業に必要なことを知りたい」

そんなお悩みもあるかと思います。スタートアップアカデミーでは、公式LINEで無料相談会を実施しています。

ほかにも起業に役立つ特典のプレゼントやコンテンツの配信も実施しています。

「起業をしてみたい!」と思っている方は、ここから一歩踏み出してみませんか?

資格不要で起業できる範囲と絶対NGな行為

車検代行ビジネスの大きな魅力は、特別な資格がなくても始められるという点です。

しかし、車検代行は自動車整備業ではないため、事業として無資格で分解整備を行うと法律違反になります。

車の重要部分を分解して整備する作業には地方運輸局長の認証が必要です。

また、保安基準適合証を自ら発行して車検を完結できる「指定工場」になるには、さらに高いハードルがあります。

資格不要でできることは、車両の運搬、検査ラインへの持ち込みと書類手続き、洗車や清掃などの付帯サービスなどです。

車検代行として起業するなら、分解整備はしない、点検・整備を請け負わない、検査ラインへの持ち込みと書類手続きのみに徹する、という法律内でできる範囲をしっかり守りましょう。

地方で成功しやすい車検代行起業の3つのスタイル

実際にどのような形で事業を始めるのが良いのか、地方の特性を活かした3つの開業スタイルを紹介します。

引取り納車スタイル(初期費用を抑えたい人向け)

地方で車検代行を始めるなら、まずおすすめするのが「引き取り納車型」です。

店舗を構えずに自宅を拠点にして、お客様の車を引き取りに行き、車検後に納車する形です。

地方では車検場までの移動距離が長くなりがちですが、だからこそ「自宅まで取りに来て車を運んでくれる」というサービスの価値が高まります。

初期費用を抑えながら、小さく始めたい方には最適なスタイルです。

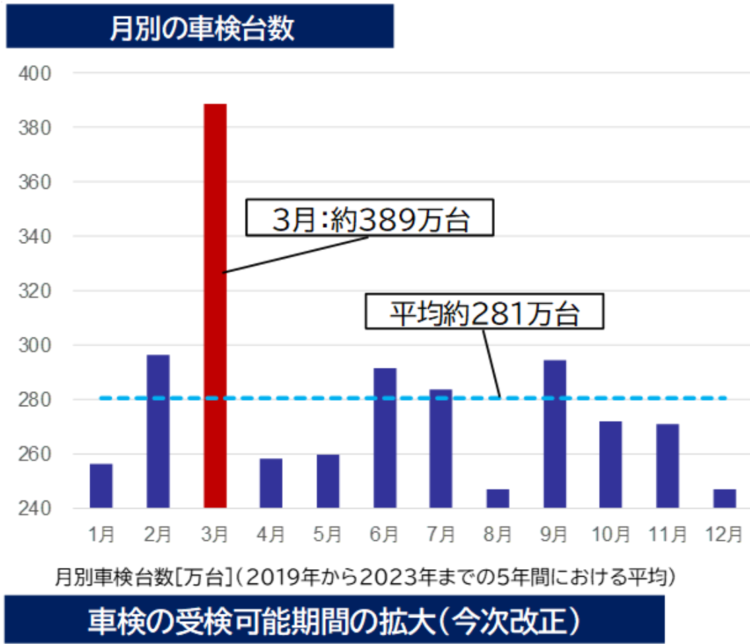

繁忙期集中スタイル(3月の車検需要389万台を狙う)

車検には繁忙期があります。

国土交通省の統計によれば、月別の平均車検台数は約281万台ですが、月だけは約389万台と群を抜いて多い状況です。

年度末は車検需要が集中するため、整備工場が混雑し予約が取りづらくなります。そこで、繁忙期に集中してサービスを提供するスタイルが有効となります。

さらに、2024年4月からは車検を受けられる期間が「満了日の2か月前」に延長されました。時期をずらして車検ニーズに応えることも可能になっています。

副業として始める場合、この繁忙期だけに集中して稼ぐという戦略も現実的です。

非整備サービス特化スタイル(洗車・書類作成の付加価値)

分解整備は法的に認証が必要なためできませんが、それ以外の幅広い「非整備サービス」で付加価値をつけることは可能です。

例えば、引取り納車を中心とした洗車・清掃サービス(3,000円〜)や書類作成などの手続き代行(行政書士依頼、5,000円〜)などのサービスを組み合わせることなどが考えられます。

「ただ車を運ぶだけ」ではなく、「書類作成」「検査予約」などの「お客様の手間を減らす」という価値提供ができます。

車検代行ビジネスを起業する3ステップ

いきなり独立するのはリスクが高いと感じる方も多いでしょう。

そこで、まずは副業から小さく始めて、徐々に事業を育てていく方法をおすすめします。

ステップ1:商圏内の車保有台数と潜在顧客を調べる

まず最初にやるべきことは、「自分が活動するエリアに、どれくらい需要があるのか」を把握することです。

自宅から10km圏内の車保有台数、複数台所有の割合などから「どんなニーズがあるのか」を把握しましょう。

各地方運輸局のウェブサイトでは、市区町村別の自動車保有車両数が公開されています。

こうしたデータを活用して、具体的な数字で把握することで、「このエリアなら十分やっていける」という確信を持って動き出すことができます。

ステップ2:集客チャネルを4つから選び、ユーザー車検のメリットを訴求

次に考えるのが集客の方法です。地域密着型のビジネスとして展開する場合、どのように近隣住民にサービスを見つけてもらうかが重要となります。

口コミを利用する、Googleマップに登録する、SNSを活用する、地域ポータルサイトに事業情報を載せてもらう、といった方法が有効です。

サービスを訴求する際は「ユーザー車検で費用を抑えられる」「平日に動けない方のために代行します」「書類の手間を全部お任せ」といったメリットを明確に伝えましょう。

ステップ3:知人からテスト受注し、現場データを蓄積する

起業初期は、いきなり大きな広告を打つよりも、まずは「顔の見える知り合い」からテスト的に仕事を受けることをおすすめします。

知人であれば、多少の不慣れさも許容してもらいやすく、率直なフィードバックももらえます。

この段階で、移動導線や所要時間、利益率、リピート率など収集すべきデータを積極的に集めましょう。

車検は1〜2年ごとに必ず発生するため、一度満足してもらえれば、リピートが確実に見込めます。

小規模でも、丁寧な対応と確実な手続きが評価されれば、口コミで自然と広がっていくのが地方ビジネスの強みです。

まとめ:地方の車社会を武器にスタートしよう

地方は車がなければ生活が成り立たない車社会です。だからこそ、車検代行起業には安定した需要があります。

車検代行は特別な資格がなくても始められ、副業からスタートして徐々に本業化することも可能です。

まずは自分の住むエリアの市場特性を調べ、知人からテストを始めてみてください。

地方の車社会を武器に、あなたも今日から走り出してみませんか?

「自分にも起業できるか不安…」「まずは話だけ聞きたい」と思っている方もいるでしょう。

起業スクールのスタートアップアカデミーは、公式LINEで起業に役立つ特典やコンテンツの配信、無料起業相談会も実施しています。

「起業して本気で人生を変えたい!と思う方は、まずは一歩踏み出してみませんか?

◯関連記事

・【朗報】起業は難しくない!凡人でも成功できる5つの理由と始め方

・【起業の集客】もう困らない!お金をかけずに始める、成功への5ステップ