2025.08.08 起業ガイド

個人事業主の消費税はいつから?開業時の判定と届出

Index

開業時の消費税について正しく理解していないと、必要な届出を見落としたり、資金繰りに困ったりする可能性があります。

この記事では、個人事業主の消費税がいつから発生するか、どんな届出が必要か、具体的な判定方法まで一気に解説します。

読み終えた後には、個人事業主の消費税に関する知識が身につき、開業への不安を取り除けます。

開業初年度の消費税|原則は免税事業者からスタート

個人事業主として開業した初年度は、原則として「免税事業者」からスタートします。

これは、消費税の納税義務を判定する「基準期間」(前々年)が存在しないためです。

つまり、開業初年度は売上がいくらになっても、消費税の納税義務は発生しません。ただし、これには重要な例外があります。

例外:任意で課税事業者を選択するケース

以下の場合は、開業初年度から課税事業者になります。

| ケース | 理由 | 手続き |

|---|---|---|

| インボイス制度への登録 | 適格請求書発行事業者は課税事業者が前提 | 登録申請書の提出 |

| 課税事業者選択 | 仕入税額控除を受けるため | 選択届出書の提出 |

| 資本金1,000万円以上の法人設立 | 設立時の資本金基準 | 自動的に課税事業者 |

特にインボイス制度により、BtoB取引が多い事業者は登録を求められるケースが増えています。

インボイス発行ができない事業者と取引をしない企業も最近は増えているので、これから起業をする多くの方は課税対事業者の選択を取ることになります。

開業時に確認すべき3つのポイント

- 主要取引先がインボイスを求めるかどうか

- 初期投資で大きな設備購入があるか

- 2年目以降の売上見込みはどの程度か

上記を踏まえて、免税事業者として開業するか、課税事業者を選択するかを決めましょう。

今すぐできるアクション:

主要な取引予定先3社に、インボイス対応の必要性について確認の連絡を取ってみましょう。

2年目以降はいつから課税?基準期間と特定期間の仕組み

開業2年目以降の消費税納税義務は、明確なルールに基づいて自動的に決まります。

この仕組みを理解することで、いつ課税事業者になるかを正確に予測できます。

基準期間による判定(メインルール)

基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、その年は課税事業者になります。

例:2025年の納税義務は、2023年(基準期間)の売上で判定されます。

| 年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |

|---|---|---|---|

| 売上 | 1,200万円 | 800万円 | 1,500万円 |

| 納税義務 | なし(開業年) | なし(基準期間なし) | あり(2023年が1,000万円超) |

特定期間による判定(補完ルール)

基準期間の売上が1,000万円以下でも、特定期間(前年1月1日〜6月30日)の条件を満たせば課税事業者になります。

特定期間の判定条件:

- 課税売上高が1,000万円を超える、かつ

- 給与等支払額が1,000万円を超える

両方の条件を満たした場合のみ、翌年は課税事業者になります。

急成長企業が注意すべきポイント

開業から急激に売上が伸びる場合、予想より早く課税事業者になる可能性があります。特に以下のケースは要注意です。

- 開業半年で売上1,000万円を突破

- 従業員を多数雇用し、給与支払いが大きい

- 季節性のあるビジネスで上半期に売上集中

月次で売上と給与の累計を管理し、1,000万円ラインを意識した資金繰りを心がけましょう。

今すぐできるアクション:

今年の月次売上計画を立て、上半期で1,000万円を超える可能性があるかチェックしてください。

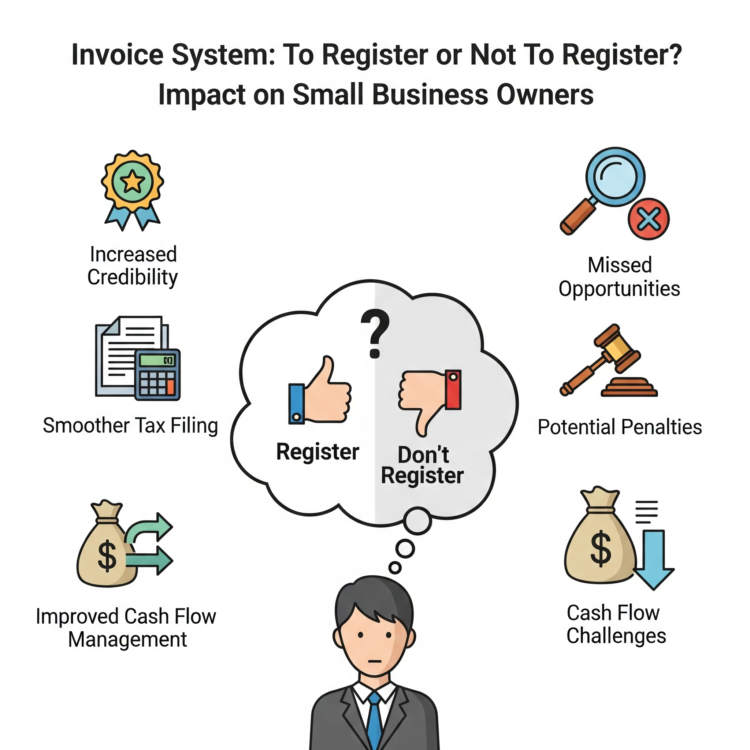

インボイス制度の影響|登録は本当に必要?

インボイス制度により、多くの個人事業主が課税事業者への移行を検討することになりました。

しかし、すべての事業者に登録が必要というわけではありません。

業種・取引先別の判断基準

| 事業タイプ | インボイス登録 | 理由 |

|---|---|---|

| BtoB中心(企業向け) | 必要 | 取引先の仕入税額控除のため |

| BtoC中心(一般消費者向け) | 不要 | 消費者は仕入税額控除を行わない |

| BtoB・BtoC混在 | 要検討 | BtoB割合と取引先の要求次第 |

インボイス制度に登録すると、以下の影響があります。

メリット:

- 取引先との継続的な関係維持

- 新規取引先開拓時の優位性

- 事業拡大時の準備完了

デメリット・注意点:

- 消費税の納税義務が発生

- 2年間は課税事業者の継続が必要

- 帳簿管理の複雑化

- 納税資金の確保が必要

事業の拡大をしていくためには、やはり継続的な取引先の関係の維持や新規取引の優位性は非常に重要です。

インボイスに登録していない業者としている業者だと、インボイス登録している業者の方が取引先として選ばれやすいです。

2割特例による負担軽減

2023年10月から2026年9月までの期間限定で、免税事業者からインボイス登録した場合、納付税額を売上税額の2割に軽減する特例があります。

例:年間売上1,000万円(税込1,100万円)の場合

– 通常の計算:売上税額100万円 – 仕入税額 = 納付税額

– 2割特例:売上税額100万円 × 20% = 20万円

この特例により、登録初期の負担を大幅に軽減できます。

今すぐできるアクション:

売上の70%以上がBtoB取引かどうか確認し、主要取引先にインボイス対応の必要性をヒアリングしてください。

必要な届出と提出期限|見落としがちな手続きチェック

個人事業主の開業時には、複数の届出を適切なタイミングで提出する必要があります。

期限を過ぎると適用できない制度もあるため、計画的に進めましょう。

| 届出書類 | 必要性 | 提出期限 | 提出先 |

|---|---|---|---|

| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 必須 | 開業日から1ヶ月以内 | 所轄税務署 |

| 所得税の青色申告承認申請書 | 推奨 | 開業日から2ヶ月以内 | 所轄税務署 |

| 課税事業者選択届出書 | 任意 | 適用開始年の前年12月31日まで | 所轄税務署 |

| 簡易課税制度選択届出書 | 任意 | 適用開始年の前年12月31日まで | 所轄税務署 |

| 適格請求書発行事業者登録申請書 | 任意 | 登録希望日の前日まで | 所轄税務署 |

届出の優先順位と戦略

届出には提出順序があります。特に消費税関連は相互に影響するため、以下の順序で検討しましょう。

1. 事業の基本方針決定(BtoB/BtoC、規模感)

2. インボイス登録の必要性判断

3. 課税事業者選択の要否検討

4. 簡易課税制度の適用可否検討

5. 各届出書の作成・提出

e-Taxでの電子申請がおすすめ

届出書の提出は、e-Taxを利用することで以下のメリットがあります。

- 24時間いつでも提出可能

- 提出証明書の即時取得

- 郵送コストと時間の節約

- 提出履歴の電子保存

事前にe-Taxアカウントの取得とマイナンバーカードの準備を進めておきましょう。

開業予定日から逆算して、各届出の提出スケジュールをカレンダーに記入しておくと忘れずに行動できます。

ケース別判定フロー|あなたはどのパターン?

これまでの内容を踏まえ、具体的なケース別に最適な選択肢を整理します。自分の状況に近いパターンを見つけて、迷わず判断できるようにしましょう。

パターン1:小規模BtoC事業(年商500万円未満想定)

| 判断項目 | 推奨選択 | 理由 |

|---|---|---|

| インボイス登録 | 不要 | 消費者は仕入税額控除なし |

| 課税事業者選択 | 不要 | 納税負担のメリットなし |

| 開業時の方針 | 免税事業者で開始 | 売上成長に応じて見直し |

代表例:個人向けサービス業、小売業、飲食業など

パターン2:BtoB中心事業(年商1,000万円前後想定)

| 判断項目 | 推奨選択 | 理由 |

|---|---|---|

| インボイス登録 | 必要 | 取引先からの要求強い |

| 簡易課税制度 | 検討 | 事務負担軽減効果大 |

| 開業時の方針 | 登録前提で計画 | 2割特例の活用も検討 |

代表例:コンサルティング業、システム開発、卸売業など

パターン3:初期投資大きめ事業(設備投資500万円以上)

| 判断項目 | 推奨選択 | 理由 |

|---|---|---|

| 課税事業者選択 | 必要 | 仕入税額控除で節税効果 |

| インボイス登録 | 必要 | 課税選択とセット |

| 本則課税 | 推奨 | 実額控除で有利 |

代表例:製造業、建設業、設備投資型サービス業など

判定チェックリスト

以下の質問に答えて、自分のパターンを確認しましょう。

- 売上の70%以上がBtoB取引ですか?

- 年間売上1,000万円を超える見込みですか?

- 開業時に500万円以上の設備投資がありますか?

- 主要取引先からインボイス対応を求められていますか?

- 従業員を雇用する予定がありますか?

YES が3個以上なら課税事業者選択、2個以下なら免税事業者からの開始を検討しましょう。

今すぐできるアクション:

上記のチェックリストに回答し、自分のパターンを特定してください。迷った場合は専門家に相談することをお勧めします。

記帳・資金管理の準備|課税化を見据えた体制作り

消費税の納税義務が発生する前から、適切な記帳と資金管理の体制を整えることが重要です。

後から慌てることなく、スムーズに課税事業者へ移行できるよう準備しましょう。

基本的な記帳ルールの確立

消費税を意識した記帳では、以下の点が重要になります。

| 項目 | ポイント | 具体例 |

|---|---|---|

| 課税・非課税の区分 | 取引ごとに明確に分類 | 売上:課税、家賃:非課税 |

| 税率の区分 | 標準税率10%と軽減税率8% | 食品:8%、その他:10% |

| 領収書の保存 | 適格請求書の要件確認 | 登録番号、税率、税額の明記 |

口座とクレジットカードの分離

事業用と個人用の資金を明確に分離することで、記帳の正確性が向上します。

推奨する分離方法:

- 事業用口座:売上入金、経費支払い専用

- 個人用口座:生活費、個人的な支出

- 事業用クレジットカード:経費決済専用

- 納税用積立口座:消費税納税資金の積立

特に納税用積立口座は重要です。売上入金の10-15%程度を自動的に積み立てることで、納税時期に慌てることがありません。

会計ソフトの選択基準

消費税に対応した会計ソフトを選ぶ際の重要なポイントは以下の通りです。

| 機能 | 重要度 | 確認ポイント |

|---|---|---|

| 消費税計算 | ★★★ | 本則・簡易課税両対応 |

| インボイス対応 | ★★★ | 適格請求書の発行・管理 |

| 銀行連携 | ★★☆ | 自動仕訳の精度 |

| レポート機能 | ★★☆ | 消費税申告書の自動作成 |

主要な会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生会計など)は、いずれも消費税計算に対応しています。

無料トライアルを活用して、操作性を確認することをお勧めします。

キャッシュフロー管理の重要性

消費税は売上時に預かり、後日納税する「預り金」の性質があります。適切な資金管理により、納税時期に資金不足に陥ることを防げます。

資金管理のコツ:

- 月次で消費税の概算額を計算

- 売上入金時に消費税相当額を別口座に移す

- 四半期ごとに納税予定額を見直し

- 年2回の中間納税にも対応

今すぐできるアクション:

事業用口座と納税用積立口座を開設し、会計ソフトの無料トライアルを2-3社で試してみてください。

まとめ|迷わず進むための判定チャートを活用しよう

個人事業主の消費税について、重要なポイントを整理します。

成功のための行動チェックリスト

| 時期 | やるべきこと | 確認ポイント |

|---|---|---|

| 開業前 | 取引先ヒアリング | インボイス対応の必要性 |

| 開業時 | 必要な届出提出 | 期限と提出順序の確認 |

| 開業後 | 記帳体制の確立 | 課税・非課税の正確な区分 |

| 継続的 | 売上・資金管理 | 1,000万円ラインの監視 |

消費税は複雑な制度ですが、基本的な仕組みを理解し、自分の事業に合った選択をすることで、適切に対応できます。

不明な点や個別の相談がある場合は、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

特に、課税事業者選択や簡易課税制度の適用については、将来の事業計画も含めた総合的な判断が必要です。

LINE登録をしていただくと、無料の相談会を受けることが可能です。どんなことでもお気軽にご相談ください。

◯関連記事

・起業の準備期間は平均1年?最短で独立するための7ステップと成功ロードマップ

・【起業向いている人】7つの特徴で自己診断!「私にもできる」を見つける方法