2025.11.18 起業ガイド

高齢者向け家事代行開業ガイド-無資格で始める手順と集客のコツ

Index

近所に住む一人暮らしのお年寄りが、重い荷物を持って歩いている姿を見かけたことはありませんか?

高齢社会のニュースに触れるたび、自分も誰かの役に立ちたいと考える。

でも、特別な資格やスキルもないし、何から始めればいいのか分からない。

そんな想いを抱いている方に知っていただきたいのが、高齢者向け家事代行という選択肢です。

この記事では、高齢者向け家事代行で、開業に必要な準備や実際の料金設定や集客方法まで具体的に解説します。

あなたの「誰かの役に立ちたい」という想いを、形にしてみましょう。

高齢者向け家事代行を開業する-市場データで見る参入チャンス

高齢者向け家事代行が注目される背景には、3つの大きな社会的変化があります。

データを見ながら確認していきましょう。

高齢化・核家族化が生む生活支援ニーズ

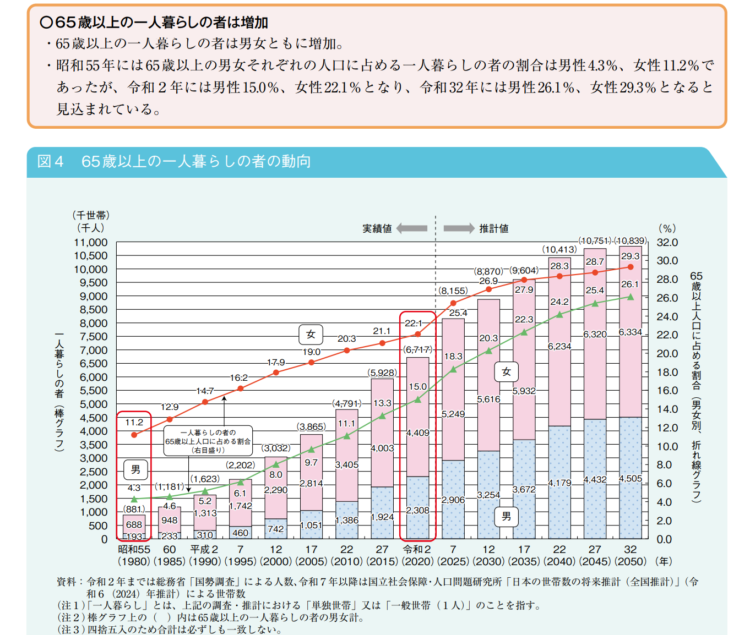

内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)」(第1章 高齢化の状況 第1節 高齢化の状況)p.5

日本では急速に高齢化が進み、高齢者の単身世帯が年々増え続けています。

内閣府の令和7年の調査によると、令和6年10月1日時点で、総人口に占める65歳の人は29.3%、令和52(2070)年には38.7%となり、2.6人に1人が65歳以上となると予測されました。

また、65歳以上の一人暮らしは令和2年には男性15.0%、女性22.1%でしたが、令和32年には男性26.1%、女性29.3%へ増加する見込みです。

支えてくれる家族が身近にいない高齢者が増えることで、日常生活の買い物・掃除・料理・通院の付き添いといった支援ニーズが拡大。

核家族化が進む中、家事代行サービスは生活を支える欠かせないインフラとして機能します。

遠く離れた家族に代わり、日々の暮らしを支える存在が求められています。

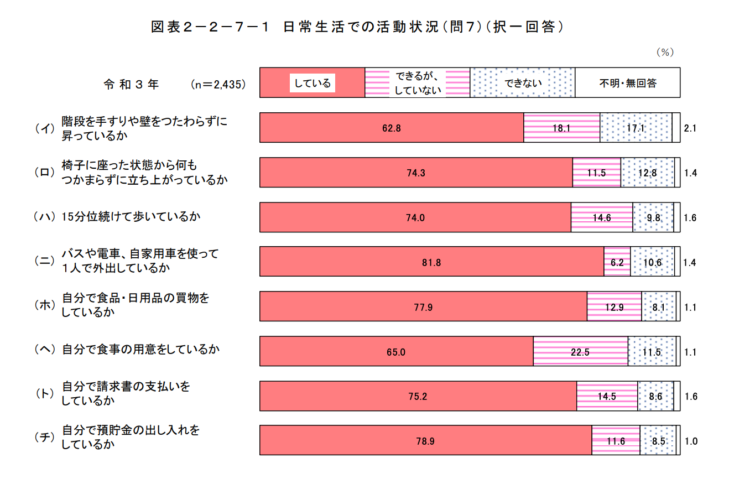

高齢者が困っている生活課題

内閣府の調査では、「買い物を自分でしている」と回答した方は77.9%でした。

一方で、「階段を手すりや壁をつたわらずに昇っている」は62.8%、「食事の用意をしている」は65.0%にとどまります。

つまり、体力・筋力の低下により、買い物や調理といった日常的な家事そのものが負担になっている方が多いといえます。

さらに注意したいのが、社会的孤立の問題です。

一人暮らし、近所付き合いの希薄さ、健康状態の不良といった要因が重なると、孤独感が深まり、生きがいの低下にもつながります。

家事代行は単なる作業支援を超え、「話し相手」として孤独を和らげる役割も担っています。

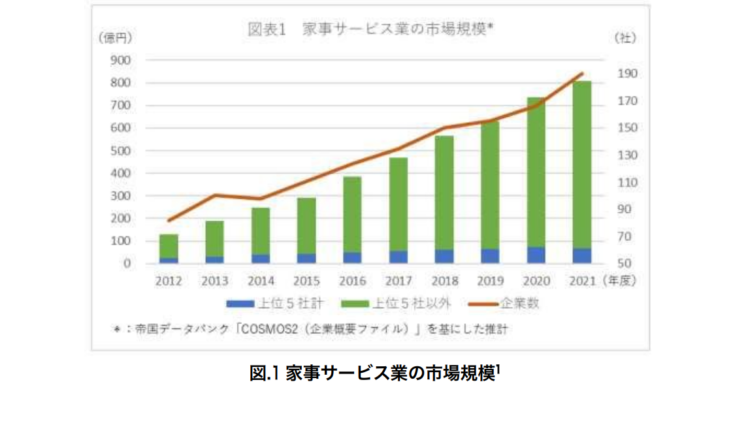

個人でも戦える家事代行市場

高齢化と共働き世帯の増加により、日常の生活支援は大きな市場になりつつあります。

経済産業省の調査では、家事サービス業は過去10年間で右肩上がりで成長し、市場規模は約6.2倍に増加しました。そしてこの業界には参入しやすい特徴があります。

初期費用がほぼかからず自宅を拠点に始められ、無資格でも誠実な対応でサービスの提供が可能です。

また、地域密着型で信頼を築けば、「あの人に頼みたい」と自然に紹介が生まれます。

高齢者サービスは週1回、月2回と継続的な関係が築けるため、安定した収益が見込めます。

高齢者向け家事代行が可能なサービスと開業前に知るべき有利な資格

高齢者向け家事代行には、一般家庭とは違う特徴があります。

何ができるのか、何をしてはいけないのかを明確にし、サービスの特性と制約を理解しましょう。

高齢者向け業務の特徴と対応ポイント

高齢者向け家事代行には、一般家庭とは違う特徴があります。

サービス利用者には、体力が落ちて買い物が負担、話し相手が欲しい、判断力の低下で契約トラブルが心配、といった背景があります。

単身高齢者を「誰が見守るのか」という問題が増えているため、一般的な「時間内に作業を終える」という発想だけでは不十分です。

別居している家族(子ども世代)との連絡が必須になる場面もあります。

家事代行が遠く離れた家族に変わって生活支援と見守りを担うケースもあるので、利用者の不安に寄り添い、家族にも安心を届ける意識を持ちましょう。

無資格でできる範囲と介護サービスとの違い

家事代行は無資格でできるサービスですが、介護サービスと混同してしまうと法律トラブルになります。

無資格でできることは、生活スペースの清掃や洗濯、買い物代行、料理・付き添い(身体介助を伴わない範囲)です。

逆に、食事や排泄介助、服薬管理、歩行介助、医療行為などは資格が必要です。

高齢者向けサービスでは、「できること/できないこと」を事前にはっきりさせることが何より重要です。

サービスを提供する際には、契約時の書面などで説明し、線引きを丁寧に伝えることが、長期的な信頼関係につながります。

信頼されるスキルと有利な資格

高齢者向け家事代行では、技術よりも信頼と安心感が求められます。

特に重要なのは、接客マナー(言葉遣い・清潔感)、清掃の基本技術、家事の体系的知識です。

無資格でも開業できますが、資格があると依頼者からの信頼度が大幅にアップします。

有利な資格として、ハウスクリーニング技能士(厚労省認定)と家政士資格(厚労大臣認定)があります。

ハウスクリーニング技能士は、住居の清掃技術を評価した国家資格です。

家政士は、家事全般に加え介護や子育て支援まで幅広くこなす「生活支援パートナー」としての公的資格です。

専門性の証明として、利用者と家族に安心を与えますので資格取得も検討してみてはいかがでしょうか。

◯関連記事

・失敗したくない人のハウスクリーニング起業術|儲かる仕事の取り方

高齢者向け家事代行の開業手順-初心者でも失敗しない3ステップ

高齢者向け家事代行で成功するには、開業前の準備が何より重要です。

3つのステップを順番に進めて起業への道筋を描きましょう。

ステップ1.開業前の準備と注意点を押さえる

家事代行を始める前に、必ず準備しておきたいことが3つあります。

まずできること/できないことを明確にしておきましょう。先ほど説明した通り介護サービスとの線引きをはっきりさせることが重要です。

次に、損害賠償保険へ必ず加入してください。室内の物損や鍵の紛失などは実務でよくあるトラブルです。

厚生労働省の「家事使用人の雇用ガイドライン」では、雇用主は家事使用人または家政婦紹介所に対して、どのような保険に加入しているのかを事前に確認することが推奨されています。

つまり、家事代行業の損害賠償保険加入は業界標準といえます。

最後に、契約書・利用規約を作成します。

後々のトラブルを防ぐためにサービス範囲、料金、キャンセルポリシーなどを明記しましょう。

ステップ2.高齢者向けサービスの料金設定をする

高齢者向けサービスの料金設計は、時間制で1時間2,500〜4,000円、おまとめパック(例:2時間×月4回など)、付き添いサービスは+500〜1,000円の上乗せという考え方が一般的です。

大手事業者ベアーズの例では、2時間×隔週で約14,960円、3時間×隔週で約29,766円といったプランが提供されています。

特に高齢者向けの場合、家族(別居の子ども)が支払者になるケースが多いため、契約フローを整理しておくと信頼度がアップします。

料金の内訳を丁寧に説明し、「なぜこの金額なのか」を理解していただくことも大切です。

移動費、時間、専門性への対価であることを伝えましょう。

ステップ3.高齢者宅での実務マナーを守る

高齢者宅でのサービスは「接客業+生活支援」という性質上、特に注意が必要な点があります。

まず金銭の受け渡しは必ず家族に情報共有してください。

お金のやり取りは誤解を生みやすいため、透明性を保つことが重要です。

次に、壊れやすい家財の扱いは慎重に作業を進めます。

そして個人情報の管理を徹底し、利用者の健康状態や家族構成など、知り得た情報は厳重に管理します。

認知症傾向がある場合は、どんな小さなことでもこまめに家族に伝えましょう。

「今日はこの作業をします」「今日はこんな様子でした」と作業前後の報告を欠かさないことも大切です。

高齢者向け家事代行の集客方法と開業告知文の作り方

高齢者向け家事代行では、若者向けビジネスとは異なる集客方法を取ります。

ここでは効果が高い集客媒体と継続依頼につなぐ考え方をご紹介します。

高齢者が使う情報収集媒体-地域密着メディアを使う

高齢者の情報収集はテレビと新聞が中心です。

コスモヘルス株式会社の調査によると、高齢者が普段使う情報収集媒体(複数回答)の80.5%が「テレビ」を情報収集に使用しており、インターネット(58.6%)、新聞(45.2%)が続きます。

この結果の特徴から、テレビで広告を出すという方法が最も有効と考えられますが、テレビ広告は割高です。

個人でも費用を抑えて効果が期待できる情報発信はネットの活用です。

自分のサービスのホームページを作り、Googleビジネスに載せれば、地域の方々にも発見してもらいやすくなります。

また実際の依頼者は本人ではなく別居している子ども世代であることも多いため、ネットであれば、親が住んでいる地域の家事代行業者として家族向けの訴求も有効です。

次に効果がある方法として、新聞折込や地域情報誌等の紙媒体や、老人会・自治会の掲示板、地域包括支援センターとの連携など、高齢者がよく赴く場所での宣伝が挙げられます。

地域の方々が日常的に目にする場所、信頼している媒体をうまく活用しましょう。

「助けて」が言えない高齢者の心を動かすコツ-安心と信頼を伝える

高齢者サービス告知には安心・信頼を重視した表現が必要です。

「〇〇町の女性スタッフが見守り・話し相手にも対応」「家族にも毎回報告します」といった具体的な内容を盛り込みましょう。

「誰が」「どんな」対応をするか明確にすることで、問い合わせにつながりやすくなります。

たとえば、「掃除・買い物代行から話し相手まで、〇〇地域の高齢者の暮らしをサポートします。

ご家族にも安心いただける丁寧な報告体制を整えています」といった具体的な文面が効果的です。

地域名を入れた報告体制の明示で親近感と信頼も得られます。

「この人なら任せられる」と思ってもらえる文面を心がけましょう。

継続につながる信頼構築の仕組み-定期報告で情報を共有する

高齢者向け家事代行では、一度きりの利用よりも定期利用が主流です。

そのためには継続的な信頼構築が重要となります。初回訪問は長めに時間を確保して焦らず、ゆっくりとお話を聞く姿勢が大切です。

離れて暮らす家族は、親の様子が分からず不安を抱えています。

月次報告書を作成し、「今月の訪問回数」「対応内容」「気づいた点」を家族にメールや郵送で共有する仕組みを作ることで、離れて暮らす家族にも安心を届けられます。

小さな積み重ねで信頼を生み、長期的な関係につなげましょう。

まとめ: 高齢者向け家事代行で笑顔を増やそう

高齢者向け家事代行の市場は確実に拡大しており、社会課題の解決と収益の両立が可能な分野です。

信頼構築と適切な線引きを忘れず、「高齢者が本当に求めるサービスとは何か」を常に意識することが重要です。

あなたの「お年寄りの笑顔を増やしたい」という想いを、今日から一歩ずつ形にしてみませんか?

「自分にも起業できるか不安…」「まずは話だけ聞きたい」と思っている方もいるでしょう。

起業スクールのスタートアップアカデミーは、公式LINEで起業に役立つ特典やコンテンツの配信、無料起業相談会も実施しています。

「起業して本気で人生を変えたい!」と思う方は、まずは一歩踏み出してみませんか?

◯関連記事

・高齢者向け買い物代行サービス起業は儲かる?サービス内容と始め方

・家政婦紹介所・家事代行の市場の動向と独立起業のポイント4つ