2025.07.22 起業ガイド

【個人事業主から株式会社へ】法人化のメリット・デメリットと全手続きガイド

Index

個人事業主から株式会社へ移行するのにどのような手続きがあって、どのタイミングで法人成りするのか悩んでしまいます。事業が安定し始めると、税金や社会的な信用、そして将来の事業拡大についてさまざまな疑問が湧き、法人化すべきかどうかの判断に困ってしまいがちです。

そこで今回は、個人事業主が法人化する際に知っておくべきメリット・デメリット、最適なタイミング、そして株式会社設立の全手続きを徹底的に解説します。

この記事を実践すれば、法人化への迷いがなくなり、あなたの事業を次のステージへと確実にステップアップさせられます。

なぜ「個人事業主から株式会社へ」?法人化のメリット・デメリット総解説

個人事業主として事業を営んでいる方にとって、ある程度の事業規模になった際に検討するのが「法人化」、つまり個人事業主から株式会社にするにはどうすべきかという疑問です。

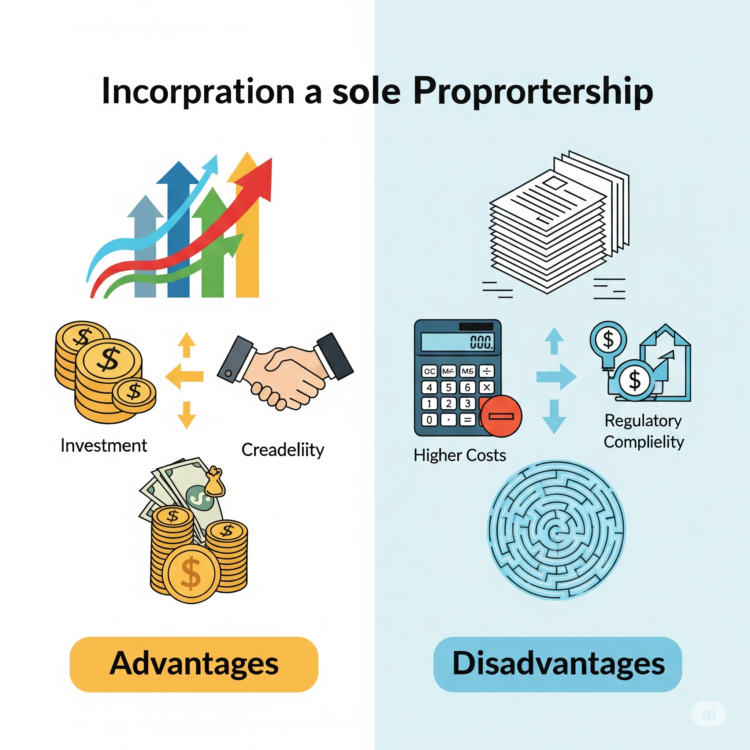

法人化には多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。ここでは、法人化の全体像を把握し、ご自身の事業にとって本当にメリットが大きいのか、そしてデメリットを許容できるのかを判断するための情報を提供します。

法人化は、あなたのビジネスにとって大きな転換点となるため、慎重な検討が必要です。

【メリット】事業拡大と節税効果で「売上アップ&手残り増」

法人化の最大の魅力は、事業拡大と節税にあります。まず、株式会社の形態になるので、社会的な信用が向上します。

金融機関からの融資を受けやすくなったり、大企業との取引がしやすくなったりするなど、ビジネスチャンスが格段に広がります。

また、所得が増えるほど税率が上がる個人事業主と異なり、法人の場合は所得にかかわらず税率が一定であるため、特に所得800万円を超えると節税効果が大きくなります。

役員報酬や社宅制度など、経費計上の範囲が広がることで、税引き後の手残りを増やすことも可能です。

【デメリット】コストと手間が増える「法人化の壁」

法人化には多くのメリットがある一方で、無視できないデメリットも存在します。まず、約25〜30万円(株式会社の場合)の設立費用がかかります。

また、法人税や法人住民税など、個人事業主にはなかった新たな税金が発生し、税理士への顧問料など維持費用も増える傾向にあります。日々の経理処理も複雑化し、社会保険への加入が義務付けられることで、健康保険料や厚生年金保険料の負担も増加します。

これらのコストと手間が増える点を考慮し、ご自身の事業規模や状況に合わせて慎重に判断する必要があります。

あなたの事業にとって、法人化のメリットとデメリットで最も重要だと感じる点をそれぞれ1つずつ書き出してみましょう。

「いつがベスト?」法人化する最適なタイミングと判断基準

個人事業主から株式会社にするには、適切なタイミングを見極めることが重要です。「いつ法人化すべきか?」という問いに明確な答えはありませんが、いくつかの判断基準があります。

ご自身の事業フェーズや目指す方向性によって、最適なタイミングは異なります。ここでは、税金面、事業規模、信用度、将来性といった多角的な視点から、法人化する最適なタイミングを見極めるヒントを提供します。

年収800万円が目安?税金メリットから考える法人化のタイミング

法人化を検討する最も一般的な目安の一つが、所得(売上から経費を引いた利益)の金額です。個人の所得税は累進課税のため、所得が増えるほど税率が高くなります。

一方で、法人の法人税率は一定です。一般的に、個人の所得が年間800万円を超えるあたりから、法人化した方が税金面でのメリットが大きくなると言われています。

ただし、これはあくまで目安であり、社会保険料の負担増なども考慮に入れる必要があります。具体的な税額シミュレーションは、税理士に相談することをおすすめします。

事業規模・信用・将来性から考える法人化のタイミング

年収だけでなく、事業の成長フェーズも法人化の重要な判断基準です。例えば、

- 事業規模の拡大:従業員を雇い入れる予定がある、事業を多角化したい、といった場合。

- 社会的信用の向上:大手企業との取引を増やしたい、金融機関からの融資を検討している、といった場合。

- 将来性:上場を目指している、事業承継を考えている、といった長期的な視点がある場合。

これらの要素が明確になってきたら、法人化を真剣に検討するタイミングと言えるでしょう。信用力が高まることで、ビジネスチャンスが広がり、事業の加速に繋がります。

株式会社と合同会社、どちらを選ぶべき?

個人事業主から株式会社にするには、会社の種類も選ぶ必要があります。主な選択肢は「株式会社」と「合同会社」です。

それぞれの特徴を理解し、ご自身の事業形態や経営方針に合った方を選びましょう。

| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |

|---|---|---|

| 設立費用(登録免許税) | 約15万円 | 約6万円 |

| 社会的信用 | 高い(一般的なイメージ) | 比較的低い(新しい形態のため) |

| 意思決定 | 所有と経営が分離、株主総会 | 所有と経営が一致、社員(出資者)の合意 |

| 役員の任期 | 原則2年(非公開会社は10年まで可) | 任期なし |

特にこだわりがなければ合同会社は設立費用が安く、設立後の役員任期なども考慮するとメリットが大きい場合もあります。

一方、外部からの資金調達や上場を目指す場合は、株式会社が適しています。

あなたの現在の年収と、今後1年以内に目指す事業規模を書き出し、法人化の必要性を改めて考えてみましょう。

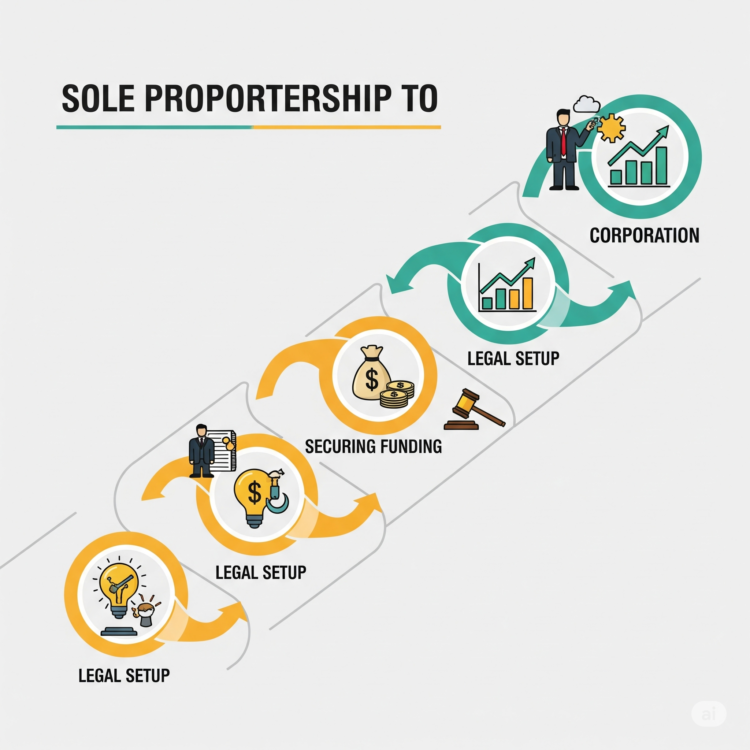

個人事業主から株式会社へ!設立手続きの全ステップガイド

個人事業主から株式会社にするには、いくつかの法的な手続きが必要です。一見複雑そうに見えますが、順序立てて進めれば決して難しいものではありません。

ここでは、株式会社設立に向けた主要なステップを分かりやすく解説します。これらの手順を把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができ、不必要な手間やミスを避けられます。

ステップ1:会社基本情報の決定と印鑑作成

まず、会社の骨格となる基本情報を決めます。会社の商号(会社名)、事業目的(何をする会社か)、本社の所在地、資本金の額、役員の構成などを決定しましょう。

特に事業目的は、将来を見越して幅広く設定しておくことが重要です。これらの情報が決まったら、会社の代表者印、銀行印、角印の3種類の会社印鑑を作成します。

印鑑は、設立後の様々な契約や届け出で必要になるため、早めに準備しておきましょう。

ステップ2:定款の作成と認証(株式会社の場合)

次に、会社の憲法とも言える「定款」を作成します。定款には、会社名、所在地、事業目的、発行可能株式総数など、会社の基本的なルールが記載されます。

株式会社を設立する場合、この定款は公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。

電子定款にすれば、印紙代4万円が不要になるためおすすめです。認証が済んだ定款は、その後の設立登記に必要となる重要な書類です。この段階で、専門家(行政書士や司法書士)に相談することを検討すると良いでしょう。

ステップ3:資本金の払い込みと設立登記

定款認証が終わったら、定款で定めた資本金を個人の銀行口座に払い込みます。これは、発起人(設立者)の誰かの口座で問題ありません。

払い込みが完了したら、その証明書(通帳のコピーなど)を用意します。そして、いよいよ法務局へ設立登記の申請を行います。登記申請に必要な書類は多岐にわたるため、不備がないよう注意が必要です。

登記が完了すると、法務局で会社の登記簿謄本が取得できるようになり、これで晴れて株式会社が誕生します。

登記申請から完了までは約1週間~10日程度が目安です。

ステップ4:税務署などへの届け出と法人化後の手続き

設立登記が完了しても、全てが終わるわけではありません。会社の設立後、税務署、都道府県税事務所、市町村役場などに対し、さまざまな届け出を行う必要があります。

例えば、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などです。また、従業員を雇用する場合は、社会保険や労働保険に関する届け出も必要になります。

これらの手続きは期限が定められているものも多いため、漏れがないように注意しましょう。

法人化後の経理や税務は個人事業主時代よりも複雑になるため、税理士との顧問契約を検討することをおすすめします。

「株式会社」としてどんな会社名にしたいか、どんな事業をしたいか、具体的なイメージを膨らませてみましょう。

法人化で「失敗しない」ための注意点と落とし穴

個人事業主から株式会社にするには、多くのメリットがある一方で、見落としがちな落とし穴も存在します。

注意点を事前に把握しておくことで、法人化で失敗しないための準備ができます。

特に、税務や社会保険の知識不足は、後から思わぬ負担として跳ね返ってくることがあるため、慎重な検討が必要です。

税務・社会保険の知識不足による「思わぬ負担」

法人化すると、個人事業主とは異なる税金(法人税、法人住民税、法人事業税など)や、社会保険(厚生年金、健康保険)への加入が義務付けられます。

これらの知識が不足していると、思わぬ税金や保険料の負担増に直面し、キャッシュフローを圧迫する可能性があります。

例えば、役員報酬の設定によっては、税金と社会保険料の合計額が個人事業主時代よりも増えてしまうケースも。

法人化のメリットを最大限に享受するためには、事前に税理士と相談し、具体的なシミュレーションを行うことが不可欠です。

適切な専門家選びを怠るリスク

会社設立の手続きや、法人化後の経理・税務は非常に専門的です。自分で全てを行おうとすると、時間と労力がかかるだけでなく、書類の不備や届け出漏れといったミスが発生し、余計な手間やコストがかかるリスクがあります。

また、誤った判断で税制上の優遇措置を受けられなくなる可能性も。行政書士、司法書士、税理士、そして起業コンサルなど、適切な専門家を選ぶことが、スムーズな法人化と、その後の安定した事業運営に繋がります。

安易に費用だけで選ばず、信頼できるパートナーを見つけるのが重要です。

個人事業と法人の「資産・経費」混同の危険性

個人事業主から株式会社にするには、最も意識すべきは「個人と法人は別々の人格である」点です。

個人の財布と法人の財布を混同してしまうと、税務調査で指摘を受けたり、最悪の場合、法人格が否認される(個人の事業とみなされる)リスクもあります。

個人の生活費を法人の経費に計上する、法人の口座から個人的な支出をする、といった行為は厳禁です。

法人化後は、必ず個人の資産と法人の資産を明確に区分し、経費も法人事業に関わるもののみを計上するように徹底しましょう。

法人化後の税金や社会保険について、特に不安に感じる点を具体的に書き出し、専門家に質問できるよう準備してみましょう。

「一人で悩まずプロに聞く」起業コンサル活用術

個人事業主から株式会社にするには、複雑な手続きや税務の知識、そして最適なタイミングの判断など、一人で悩むには多くの専門知識が求められます。

このような局面で、多くの起業家が頼りにするのが起業コンサルです。コンサルは、単に設立手続きを代行するだけでなく、あなたの事業全体を見渡し、法人化が事業成長にどう貢献するかという視点から、最適なアドバイスと実践的なサポートを提供します。

L.C.Sでも起業コンサルを実施しています。これから起業を検討している方はぜひ以下から気軽にお問い合わせください。

あなたの事業に合わせた「法人化の最適解」を導き出す

起業コンサルは、あなたの事業の現状(売上、利益、従業員数、将来のビジョンなど)を詳細にヒアリングし、法人化のメリット・デメリットがあなたにどう影響するかを具体的にシミュレーションします。

単に税金が安くなるというだけでなく、社会的信用向上による新たなビジネスチャンスの獲得、資金調達の可能性、事業承継のしやすさなど、多角的な視点から「あなたの事業にとっての最適解」を導き出します。

煩雑な手続きをスムーズに!「時間と手間の削減」

会社設立の手続きは、定款作成から公証人認証、資本金払い込み、法務局での登記、そして設立後の各種届け出まで、多くのステップと専門知識が必要です。

これらの煩雑な手続きを一人で行うと、膨大な時間と労力がかかり、本業に集中できないだけでなく、書類の不備による手続きの遅延や、致命的なミスが発生するリスクも伴います。

起業コンサルは、司法書士や税理士といった提携の専門家と連携し、あなたに代わってこれらの手続きをスムーズに進めます。あなたは本業に集中し、貴重な時間と手間を大幅に削減することが可能です。

法人化後の「事業成長」まで見据えたサポート

起業コンサルの強みは、法人設立で終わりではない点です。法人化後のあなたの事業がどのように成長していくかまで見据え、継続的なサポートを提供します。

節税対策の具体的なアドバイスや資金調達戦略の立案、マーケティング戦略の策定など、個人事業主から株式会社へ移行した後のビジネス課題に対し、具体的な解決策を提案し、実行を支援します。

法人化が単なる手続きではなく、あなたの事業を次のステージへと引き上げるための確かな一歩となります。

起業コンサルに相談するとしたら、「法人化」に関して最も聞きたいことを3つ書き出してみましょう。

まとめ:法人化は「事業成長」への大きな一歩!

個人事業主から株式会社にするには、多くの情報収集と複雑な手続きが伴いますが、それはあなたの事業を次のステージへ引き上げるための大きなチャンスです。

法人化の最適なタイミングは、年収だけでなく、事業規模や将来のビジョンによって異なります。

そして、複雑な設立手続きや判断に迷った時には、一人で抱え込まず、起業コンサルのような専門家を頼ることが、失敗しない、スムーズな法人化、そしてその後の事業成長へと繋がる最短ルートです。

私たちLifeCrayonStyleは、これから起業を検討している方にコンサルを行っています。どんな些細なことでも構わないので、まずは無料のお問い合わせをしてみてください。

○関連記事

・【起業資金のすべて】「いくら必要?」疑問を解消!あなたに合う資金調達ガイド

・【起業家の悩み、これで解決】一人で抱え込まずに成長を加速するロードマップ