2025.08.09 起業ガイド

【比較表】法人設立vs個人事業主|後悔しない判断基準と最適なタイミング

Index

事業が軌道に乗るほど、多くの起業家がこの重要な岐路に立ちます。法人化は、単なる節税対策ではありません。あなたの事業の未来を大きく左右する経営判断です。

この記事では、税金や信用、リスクなど7つの視点から両者を徹底比較し、あなたがいま、法人化すべきかどうかの最適な答えを導き出します。

これを読むと、個人のままでいるか法人に変えるかの判断ができるようになります。

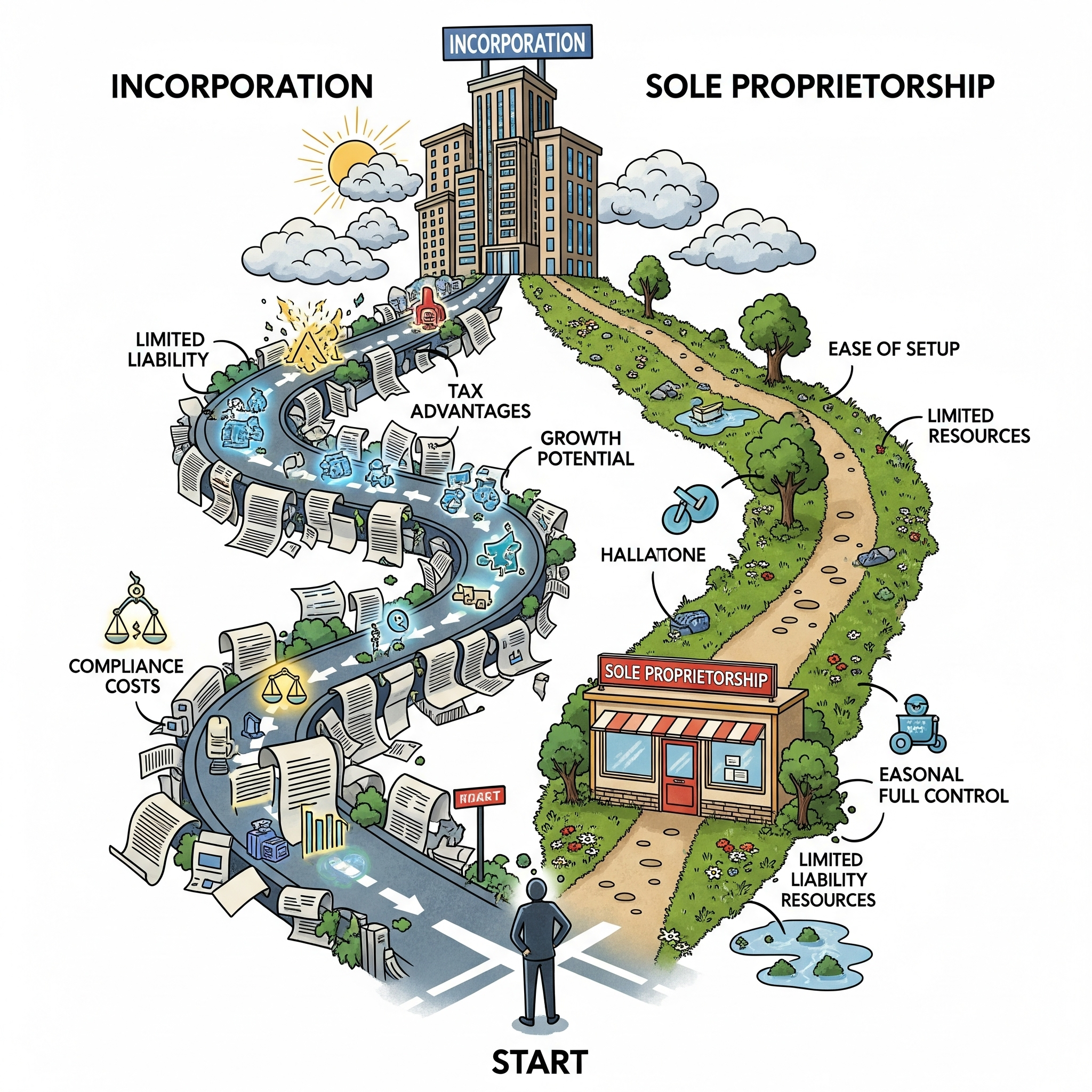

一目でわかる!法人設立と個人事業主の7つの違い【徹底比較表】

まずは、法人設立と個人事業主の全体像を把握しましょう。

両者には、税金や社会的信用だけでなく、責任の範囲や経費計上のルールなど、多岐にわたる違いがあります。

以下の比較表で、それぞれの特徴を直感的に理解してください。

| 比較項目 | 法人(株式会社/合同会社) | 個人事業主 |

|---|---|---|

| 税金 | 法人税(税率が一定) | 所得税(累進課税) |

| 社会的信用 | 高い(取引・融資で有利) | 法人に比べて低い |

| 設立・維持費用 | 設立費用(約6〜25万円)、維持費(赤字でも約7万円〜) | ほぼ0円 |

| 責任の範囲 | 有限責任(出資額が上限) | 無限責任(全財産で責任を負う) |

| 経費の範囲 | 広い(役員報酬、退職金など) | 限定的 |

| 会計・事務 | 複雑(決算公告義務あり) | 比較的簡易(青色申告など) |

| 事業承継 | 容易(株式譲渡など) | 困難(個人の資産と一体) |

この表からわかるように、法人化は多くのメリットがある一方で、費用や事務的な負担が増えるトレードオフの関係にあります。次の章で、これらの項目をさらに深掘りしていきましょう。

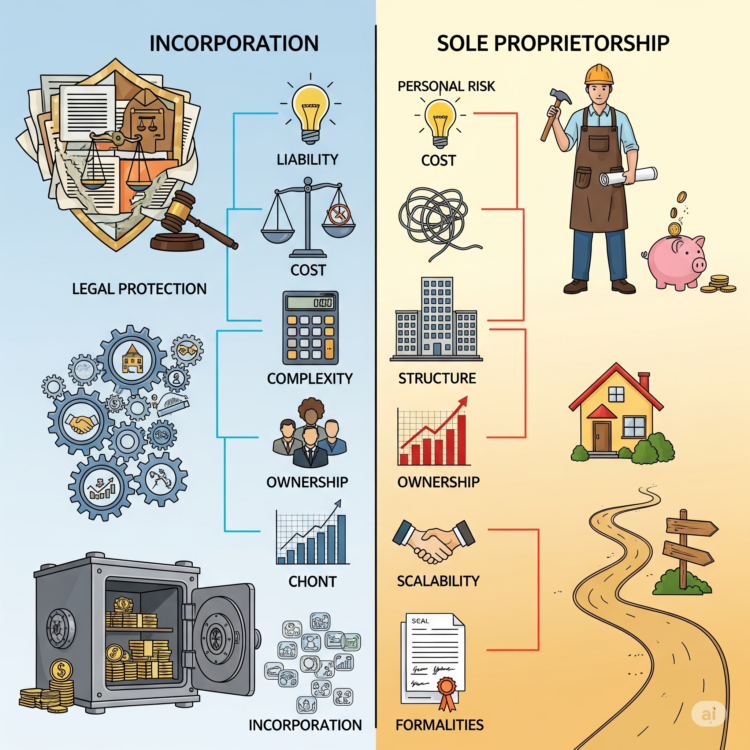

メリット・デメリットを深掘り!あなたにとっての損得勘定

比較表で見た違いが、あなたの事業に具体的にどのような影響を与えるのかを解説します。

一般論ではなく、自分自身の状況に置き換えて考えてみてください。

法人設立のメリット4選(節税・信用・採用・出口戦略)

法人化のメリットは、単に税金が安くなるだけではありません。事業を成長させる上で重要な4つの利点があります。

- 節税効果が高い:個人の所得税が最大45%なのに対し、法人税率は最大でも23.2%です。また、役員報酬や退職金を活用することで、効果的な節税が可能です。

- 社会的信用が向上する:法人格を持つことで、金融機関からの融資や大手企業との取引が格段に有利になります。

- 採用活動に有利:求職者にとって、個人事業主よりも法人の方が安心感があり、優秀な人材を確保しやすくなります。社会保険の加入も魅力の一つです。

- 事業承継・M&Aがしやすい:株式の譲渡によってスムーズに事業を引き継いだり、売却したりすることが可能です。

法人設立のデメリット3選(費用・手間・社会保険)

一方で、法人化には無視できないデメリットも存在します。これらを理解せずに進めると、後悔の原因になります。

- 設立・維持コストがかかる:設立時には最低でも約6万円(合同会社)、株式会社は約25万円の費用が必要です。また、赤字であっても法人住民税の均等割(年間約7万円)が発生します。

- 会計・事務処理が煩雑:法人は厳格な会計ルールに従う必要があり、決算申告は税理士に依頼するのが一般的です。

- 社会保険への加入義務:たとえ社長一人でも社会保険への加入が義務付けられ、保険料の半額を会社が負担する必要があります。

個人事業主を続けるメリット・デメリット

個人事業主の最大のメリットは、その手軽さと自由度の高さです。設立費用はかからず、会計処理も比較的シンプル。

利益はすべて事業主個人のものです。しかし、社会的信用が低く、節税の選択肢も限られるため、事業規模の拡大には限界があります。

今すぐできるアクション:

上記のメリット・デメリットのうち、今のあなたにとって最も重要だと感じる項目を3つ、優先順位をつけて書き出してみてください。

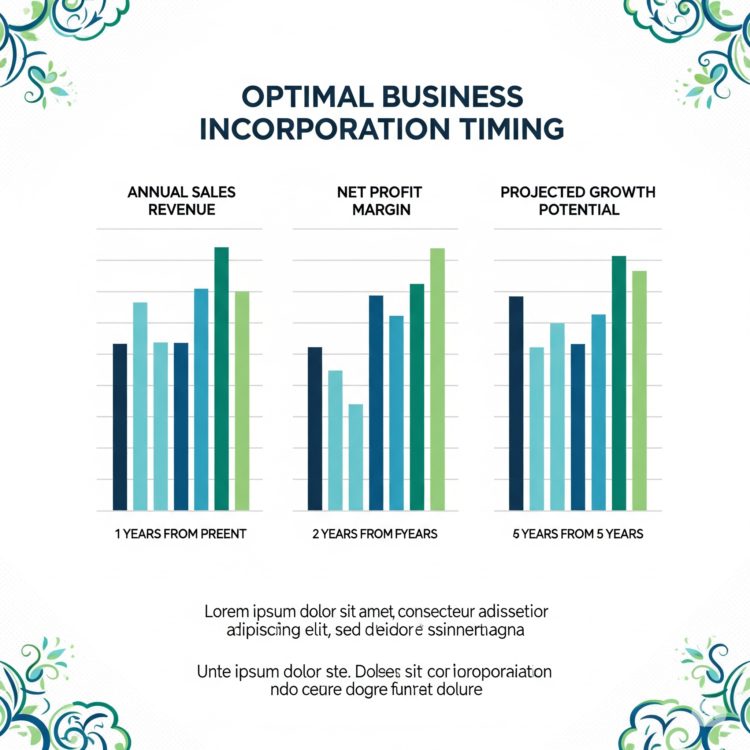

法人化のベストタイミングは?売上・利益の3つの目安

「いつ法人化すべきか?」これは多くの起業家が悩む問題です。

感情や雰囲気で決めるのではなく、明確な数字の基準で判断することが重要です。

目安1:課税所得が800万円を超えたとき(税率の逆転)

最も分かりやすいタイミングが、税率の逆転現象です。個人の所得税は、課税所得が増えるほど税率が上がる累進課税です。一方、法人税の税率はほぼ一定です。

一般的に、個人事業主の課税所得(売上から経費や控除を引いた額)が800万円を超えると、所得税・住民税・事業税の合計税率が法人税率を上回るケースが多くなります。

このタイミングが、節税メリットを享受できる法人化の一つの目安です。

目安2:売上が1,000万円を超え、2年が経過したとき(消費税)

個人事業主は、2年前の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が発生します(課税事業者)。

しかし、法人を設立すると、その法人は新しく設立された別人格として扱われるため、最大2年間は消費税の納税が免除される可能性があります。

売上が1,000万円を超えたタイミングで法人化を検討することで、消費税の負担を最適化できる場合があります。

目安3:融資や大規模な取引を検討し始めたとき(信用力)

事業拡大のために金融機関から大きな融資を受けたい、あるいは大手企業と取引を開始したいと考えたときも、法人化の重要なタイミングです。

法人格は、事業と個人の資産が明確に分離されていることの証明であり、社会的信用の証となります。個人事業主のままでは審査に通らなかった融資や取引も、法人化することで道が開けるケースは少なくありません。

私たちLCSでは起業コンサルを行っています。LINE登録していただくと、起業に役立つ特典と無料の相談を受けられます。

LINEからぜひお気軽にご相談ください。

株式会社?合同会社?自分に合った法人の種類を選ぶ

法人化を決意したら、次に「どの種類の会社を設立するか」を選択します。

個人事業主からの法人化では、「株式会社」と「合同会社」が主な選択肢となります。

信用と資金調達を重視するなら「株式会社」

株式会社は、最も知名度と社会的信用が高い会社形態です。株式を発行して資金調達を行うことができ、将来的な上場(IPO)も視野に入れることができます。

大手企業との取引や多額の融資、外部からの出資を考えている場合は、株式会社一択と言えます。

ただし、設立費用が合同会社より高く(約20万円〜)、役員の任期があり、決算公告の義務があるなど、運営コストや手間もかかります。

設立費用と自由度を重視するなら「合同会社」

合同会社は、2006年の会社法施行によって新設された比較的新しい会社形態です。Apple JapanやGoogle Japanなど、有名企業もこの形態を採用しています。

最大のメリットは、設立費用の安さ(約6万円〜)と運営の自由度の高さです。

役員の任期や決算公告の義務がなく、利益の配分も自由に決められます。BtoCビジネスや、外部からの資金調達をあまり想定していないスモールビジネスに適しています。

どちらを選ぶべきか?判断フローチャート

| 質問 | YES | NO |

|---|---|---|

| 外部から出資を受けたい、将来上場したいか? | → 株式会社 | → 次の質問へ |

| 取引先に大手企業が多い、社会的信用が最優先か? | → 株式会社 | → 次の質問へ |

| 設立・運営コストをできるだけ抑えたいか? | → 合同会社 | → 株式会社 |

このフローチャートを参考に、あなたの事業の将来像に合った会社形態を選択してください。

法人設立の具体的な手続きと費用

実際に法人を設立する際の流れと、必要な費用を把握しておきましょう。

計画的に準備を進めることで、スムーズな法人化が可能です。

法人成り(法人化)の8ステップ

- 基本事項の決定:会社名、事業目的、本店所在地、役員などを決めます。

- 定款の作成:会社のルールを定めた定款を作成します。

- 定款の認証:株式会社の場合、公証役場で定款の認証を受けます(合同会社は不要)。

- 資本金の払込み:発起人の個人口座に資本金を振り込みます。

- 登記書類の作成:法務局に提出する登記申請書などを作成します。

- 設立登記の申請:法務局に書類を提出します(この日が会社の設立日となります)。

- 各種届出:税務署や年金事務所、労働基準監督署などに必要な届出を行います。

- 資産・負債の引き継ぎ:個人事業の資産や負債を法人に引き継ぎます。

これらの手続きは、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

設立にかかる費用

| 費用項目 | 株式会社 | 合同会社 |

|---|---|---|

| 定款用収入印紙 | 40,000円(電子定款なら0円) | 40,000円(電子定款なら0円) |

| 定款認証手数料 | 30,000円~50,000円 | 不要 |

| 登録免許税 | 最低150,000円 | 最低60,000円 |

| 合計(電子定款の場合) | 約20万円~ | 約6万円~ |

設立後の維持費用

法人を維持するためには、設立費用だけでなくランニングコストもかかります。

- 法人住民税均等割:年間約7万円(赤字でも発生)

- 税理士報酬:年間30万円~

- 社会保険料:役員報酬に応じた負担

これらの維持費を考慮した上で、法人化の意思決定を行うことが重要です。

まとめ:法人化は目的ではない。事業成長のための手段である

個人事業主と法人、どちらが良いという絶対的な正解はありません。重要なのは、あなたの事業のステージと将来のビジョンに合った形態を選択することです。

税金面のメリットだけで安易に法人化すると、社会保険料の負担や事務手続きの煩雑さに後悔することもあります。この記事で、判断に必要な知識は得られたはずです。

しかし、最終的な意思決定には、あなたの個別の状況に合わせた詳細なシミュレーションが不可欠です。

そんなあなたのために、経験豊富なコンサルタントがあなたの状況をヒアリングし、法人化すべきかどうかの「個別診断レポート」を作成する無料相談を実施しています。

公式LINE登録をしていただくと、起業に役立つ特典もプレゼントしているので、ぜひLINEを登録してみてください。

◯関連記事

・【1人で始めるビジネス】「私にもできる!」成功に導くアイデアと全手順

・起業の準備期間は平均1年?最短で独立するための7ステップと成功ロードマップ