2025.11.12 起業ガイド

【移動販売で起業する】移動スーパー成功ガイドと地域貢献3パターン

Index

「社会の役に立つ仕事がしたい」

「移動販売で地元に貢献したい」

そんな想いを抱きながらも、起業への一歩が踏み出せずにいませんか?

高齢化と買い物難民の増加により、移動販売ビジネスは社会課題の解決と収益の両立が可能な注目の起業モデルとなっています。

国の政策支援や補助金制度も整い、個人でも始めやすい環境が整っている状況です。

この記事では、移動販売起業が求められる社会的背景から、開業に必要な準備、実際の成功パターンまで具体的に解説します。

地域の人々の笑顔を支えながら、安定した収益を得る新しいキャリアを築いてみませんか?

移動販売起業は今チャンス―移動スーパーが必要な理由

日本の社会構造が大きく変化する中、移動販売ビジネスは今まさに必要とされています。

なぜ今がチャンスなのか、3つの社会的背景から見ていきましょう。

高齢化と免許返納で生じる移動困難

日本の高齢化は想像以上のスピードで進んでいます。

内閣府の調査によると、令和6年10月時点で高齢化率は29.3%に達しました。約3人に1人が65歳以上という状況です。

さらに注目すべきは、国の政策により高齢者の免許返納が推進されている点です。

国土交通省は「返納後の移動手段の確保」を重視しており、車を手放した高齢者の買い物支援が急務となっています。

移動手段を失った方々にとって、日常的な買い物は大きな負担です。そんな人にとって移動スーパーは欠かせない生活インフラとして機能します。

買い物難民の拡大と生活の質低下

「買い物弱者」という言葉をご存じでしょうか。

日常的な買い物を自力で行うのが困難な人を指し、経済産業省の調査では全国に約700万人いると推計されています。

買い物弱者の多くは、遠くの店舗まで移動する負担に耐えられず、買い物の頻度を減らしたり、必要なものを諦めたりしています。

結果として、栄養バランスの偏りや生活の質の低下を招いている状況です。

移動スーパーは単に商品を届けるだけではありません。買い物の機会そのものを創出し、利用者が自分で選ぶ喜びを取り戻せます。

福祉施設・外出買い物支援の人手不足

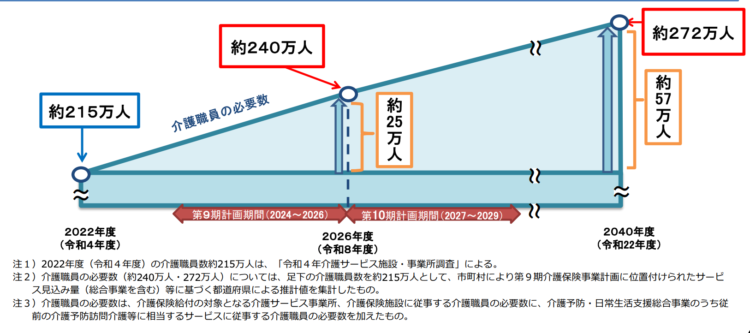

介護・福祉分野では、利用者の増加と職員の人手不足が深刻化しています。

厚生労働省によると、2040年までに約57万人の介護職員が不足する見込みです。

人手不足が進む中、利用者の買い物同行サービスにかかる負担も増加。

移動スーパーを施設に導入することで、職員の負担を軽減しつつ、利用者には自分で選び・買える喜びを提供できます。

こうした社会的背景を踏まえると、移動販売起業は単なるビジネスチャンスではなく、地域社会に必要とされる事業です。

移動販売の起業で知っておくべき定義と線引き3ポイント

移動販売事業を始める前に、基本的な定義と運営ルールを理解しておきましょう。

起業初心者が混同しやすいポイントを3つに整理します。

移動販売・移動コンビニ・見守り支援の違い

「移動販売」には実はいくつかの形態があります。移動販売は特定の場所やイベントで食品・雑貨を販売する形式で、キッチンカーなどもこの範疇に入ります。

移動コンビニは、チェーン型で店舗機能を小型車両で展開するケースが多く、都市部での展開も見られます。

一方、移動スーパーは「地域訪問+生活必需品販売+見守り機能」を兼ね備えたサービス展開が可能で、定期的に同じ地域を巡回し、高齢者を中心とした買い物困難者を支援する形態です。

取り扱い品目と運用範囲(食品・生活必需品・医薬品)

移動スーパーで扱う商品は、主に食品と日用品。

生鮮食品、加工食品、調味料、日用雑貨など、日常生活に必要な品目を幅広く取り揃えます。

ただし、医薬品の取り扱いには注意が必要です。

医薬品販売には薬機法などの規制があり、原則として制限されています。

起業を検討する際には、取り扱い品目を明確にし、必要な許可を事前に把握することが重要です。

価格設定とサービス料の線引き

移動スーパーの価格設定は、通常の店舗価格とは異なる考え方が必要です。

車両での運搬、定期的な巡回、個別訪問にはコストがかかります。

ガソリン代・人件費・車両維持費・冷蔵設備の電気代など、これらを反映させた価格設定が求められます。

たとえば、移動スーパー「とくし丸」では1品あたり10円の販売手数料をいただく形のように、サービスの対価を明確にすることが、持続可能な事業運営の鍵となります。

価格設定で大切なのは、顧客に価格の理由を丁寧に説明し、納得してもらうことです。理解が得られれば、継続して利用してもらえます。

移動販売起業は下準備が重要―開業までの4ステップ

移動販売で成功するには、開業前の準備が何より重要です。

4つのステップを順番に進めることで、確実に起業への道筋を描けます。

ステップ1.ルート設計と試走で需要を把握

最初に行うべきは、ターゲット地域の選定と需要の把握です。

65歳以上の世帯率、最寄りのスーパーまでの距離、公共交通機関の有無などを調査しましょう。

国立社会保障・人口問題研究所が公開している市区町村別の高齢化率データが参考になります。

データ調査と並行して、実際に現地を試走してみることをおすすめします。

何時頃にどこで何人の方が待っているのか、自分の目で確認することが大切です。

町内会長や自治体の担当者にヒアリングを行い、地域の生のニーズを直接聞くことも有効です。

現場の声を聞くことで、データだけでは見えない課題や要望が明らかになります。

ステップ2.事業計画と資金計画を作成

需要を把握できたら、次は事業計画と資金計画の作成です。

開業資金の目安として、フランチャイズモデル「とくし丸」の例を見てみましょう。リース開業で約120万円、車両購入の場合は400万円前後が必要です。

開業1年以上の平均年収は530万円とされています。

ただし、これはフランチャイズモデルの事例なので、個人開業の場合は異なる可能性があることを念頭に置いてください。

事業計画書を作成することで、目標とコストが可視化され、起業への道筋が明確になります。

ステップ3.利用できる補助金を調べて活用

移動販売の開業には、自治体や国の補助金制度を活用できます。

たとえば、宮崎県では「令和7年度 中山間地域移動スーパー等導入支援事業」が実施されています。

また、経済産業省の「買物弱者対策支援事業」では、移動販売車導入時に経費の一部を助成する仕組みがあります。

補助金制度は自治体によって異なり、年度ごとに変更されることも。最新情報を自治体に問い合わせることが重要です。

ステップ4.許可・車両・仕入れの準備

開業に向けた最後のステップは、必要な許可の取得、車両の準備、仕入れ先の確保です。

食品を扱う場合、保健所への営業許可または届出や食品衛生責任者の資格取得も必須となります。

車両は冷蔵設備と温度管理機能を備えていることが望ましいです。

リースか購入かは、初期費用とランニングコストを比較して決めましょう。

仕入れ先の確保は事業の安定運営に直結します。地元スーパーとの提携やJA、卸売業者との契約など、安定的な仕入れルートの確立が鍵となります。

「自分にも起業できるか不安…」「まずは話だけ聞きたい」と思っている方もいるでしょう。

起業スクールのスタートアップアカデミーは、公式LINEで起業に役立つ特典やコンテンツの配信、無料起業相談会も実施しています。

「起業して本気で人生を変えたい!と思う方は、まずは一歩踏み出してみませんか?

移動販売起業の成功パターンをつくる

移動販売の起業には、いくつかの成功パターンがあります。

実際に成果を上げている3つのモデルをご紹介します。自分の状況や地域のニーズに合わせて選ぶことが大切です。

集落出張×個別訪問パターン

まず小規模な集落を巡回し、1日10〜30軒程度を個別訪問するパターンです。

生活必需品を中心に販売します。

収益イメージは、客単価2,000円として、一日10軒を回り、2つの集落を訪問できれば1日約40,000円となります。

日によって訪問する集落を変え、徐々に訪問軒数を増やしていきます。

効率化のコツは、町内会長や行政区の首長と相談し、定期的に公民館や公的施設に出向くこと。

個別訪問と施設での販売を組み合わせることで、移動時間を削減できます。地域密着で信頼関係を築きやすいことが、このパターンの最大の強みです。

福祉施設×多数顧客確保パターン

次にデイサービスや老人ホームなどの福祉施設と定期契約を結ぶパターンです。

施設利用者に対してまとめて巡回販売を行うことで、一定の売上を確保できます。

収益イメージは、客単価2,000円×20名×2施設で1日約80,000円となります。

施設利用者のニーズに合わせた品揃え、たとえば介護食品や日用品を充実させることがポイントです。

まとまった顧客数により売上が安定しやすく、燃料費と移動時間を節約できます。

施設と良好な関係を築くには、職員の負担軽減と利用者の満足度向上の両面でメリットを提示することが大切です。

見守り活動×自治体連携パターン

そして移動スーパーに見守り機能を付加し、自治体の地域福祉と連携するパターンが最も地域に貢献できます。

商品販売だけでなく、高齢者の安否確認や消費者被害の防止でも地域の役に立てます。

見守り機能とは、ドライバーが高齢者宅を訪問する際に、普段と変わった様子がないか確認することで、異変があれば自治体や地域包括支援センターに連絡し、早期対応につなげます。

自治体と連携するメリットは、「地域福祉インフラ」として支援を受けやすいこと、補助金や委託費の対象になる可能性があることです。

このモデルは社会的意義とビジネスを最も強く結びつけられる形態といえます。

まとめ:移動販売起業で地域に貢献しながら収益を得よう

移動販売起業は、高齢化と買い物難民の増加という社会課題の解決と、安定した収益の両立が可能なビジネスモデルです。

国や自治体の支援制度も整い、個人でも始めやすい環境が整っています。

地域の需要調査と補助金情報の確認から始めて、未来のお客様の笑顔を増やすキャリアを作り上げてください。

「起業をするのにサポートがほしい」

「起業に必要なことを知りたい」

そんなお悩みもあるかと思います。スタートアップアカデミーでは、公式LINEで無料相談会を実施しています。

ほかにも起業に役立つ特典のプレゼントやコンテンツの配信も実施しています。

「起業をしてみたい!」と思っている方は、ここから一歩踏み出してみませんか?

◯関連記事

・移動スーパーで起業!儲かる?失敗しない始め方と仕事の取り方

・【起業の集客】もう困らない!お金をかけずに始める、成功への5ステップ